奋斗的足迹——来自西柏坡的蹲点报告

2019-04-11 05:13:21 信息来源:发布者:艾森新闻网点击量:

<iframe allowfullscreen="true" filelength="2956000000" filesize="81379732.0" frameborder="0" height="520" marginheight="0" marginwidth="0" scrolling="no" src="https://player.v.news.cn/api/v1/getPlayPage?uuid=1_1a20e72966714fc295a9d816818dc691&vid=3d9135be9bd2a2e5d5b895084e6027f8&playType=0" width="690"></iframe>

新华社北京4月10日电 题:奋斗的足迹——来自西柏坡的蹲点报告

开栏的话:

70年前,中国共产党从西柏坡迈开“进京赶考”的步伐。一个崭新的中国向着世界昂首走来!

70年砥砺奋进,神州大地发生天翻地覆的变化。中国共产党人的答卷,在960万平方公里的土地上恢弘铺展。

同庆祖国华诞,不忘奋斗初心。即日起,新华社开设“壮丽70年·奋斗新时代”栏目,集中推出系列报道,深刻反映70年来社会主义建设的伟大实践和宝贵经验,揭示中国人民百折不挠的奋斗精神,讲述普通人与新中国同成长、共命运的动人故事,激发干部群众爱党爱国爱社会主义的真挚情感,凝聚新时代团结一心、艰苦奋斗、实现中华民族伟大复兴的磅礴力量。

新华社记者

暖风轻抚西柏坡,又是一个春天。

70年前的3月,党中央从这个背靠太行山的小村落动身前往北平。毛泽东同志意味深长地说:“今天是进京赶考的日子”“我们都希望考个好成绩”。

70年来,中国共产党人从未停下“赶考”脚步。神州大地上,一幅幅壮丽的发展画卷在描绘,一部部感天动地的奋斗史诗在书写。

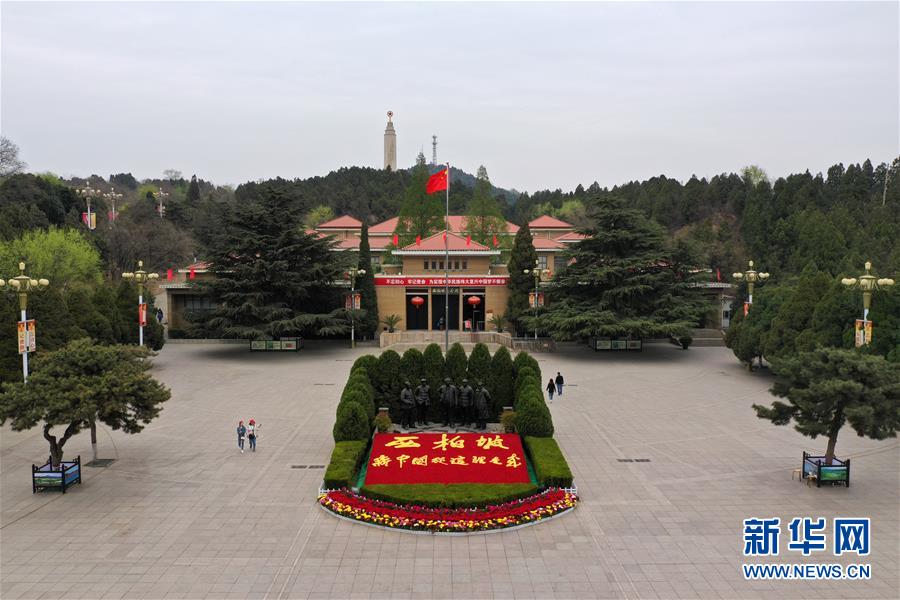

这是4月8日无人机拍摄的西柏坡。 新华社记者 杨世尧 摄

奋斗,不负使命荣光

一份喜报,令人欢欣:2018年9月,西柏坡所在的平山县脱贫出列,摘掉32年的“贫困帽”。

70年前,中共中央进城前夕,在西柏坡召开七届二中全会,描绘了新中国的宏伟蓝图;“两个务必”的号召,警示着一代又一代共产党人。

“巩固脱贫成果、加快转型升级、治理生态污染等,都是摆在我们面前严峻的考题。我们要加快步伐,努力走在前面。”平山县委书记李旭阳说。

李旭阳清晰记得,2013年7月11日,习近平总书记来到西柏坡,同干部和群众座谈时的场景——

“总书记要求各级领导干部,特别是平山党员干部,带头坚持‘两个务必’,把谦虚谨慎、艰苦奋斗、实事求是、一心为民的要求落实到履行职责的各个环节,以实际行动取信于民。”

在这片红色土地上,从“两个务必”的见证者到践行者,老区的党员干部用扎扎实实的行动,为伟大精神写下生动鲜活的注脚。

今年51岁的陈国平,曾长期担任西柏坡镇梁家沟村党支部书记。

1996年上任伊始,面对特大洪灾,陈国平带着班子成员和壮劳力组成“工程队”,苦干100多天,修复了道路,新造耕地100亩。

2009年,梁家沟村启动新民居建设,陈国平主动选了最差的一块宅基地。建设旅游路、打造红色旅游小镇,需要拆迁,陈国平和3位村干部率先拆了自家房子。

有着51年党龄的西柏坡村老支书闫文进,对记者清晰流利地背诵出“两个务必”。“共产党员就是干事创业的,就是为人民服务的,要牢记‘两个务必’,把自己的考卷答好,西柏坡人更要如此。”

时代,日新月异。奋斗,永不停歇。

西柏坡镇人均耕地少,又处在水源保护地范围内,生态保护的压力和责任重大,能有今天的发展,靠的就是党员干部带头。

去年村“两委”换届,西柏坡镇16个村有11个换了党支部书记,干部队伍更加年轻化。

“村党支部书记从过去平均年龄60岁以上,下降到现在的平均年龄48岁左右,最年轻的村党支部书记是1987年生人。”西柏坡镇党委书记陈东亮说,我们要以敢于考出好成绩的精神状态,战胜前进路上的一个个困难。

这是4月8日无人机拍摄的西柏坡。 新华社记者 邢广利 摄

奋斗,为了美好生活

这是平山县下槐镇南文都村:平整的道路、漂亮的文化广场、成方连片的鱼塘……几年前,这里还是垃圾围村、污水横流,就连村委会大门也被猪圈、厕所“堵”了起来。

改变,始自扶贫工作组的到来。

驻村第一书记张端树调研后发现,南文都村距离西柏坡景区不到4公里,依山傍水,具有天然的地理优势,大有潜力可挖。

整治村貌,治理河道,修建荷花池塘,栽植葡萄、樱桃,打造农业生态观光园……扶贫工作组和村民一起,扮靓着山村。

土地流转、园区打工、办“农家乐”……村民日子越过越有盼头。

驻村期满,张端树被村民留了下来。张端树说,永远忘不了村里最后一位脱贫户说的那一句“共产党好”。

西柏坡纪念馆里,几张黑白图片记录着历史。

70多年前,中共中央工作委员会在西柏坡召开全国土地工作会议,通过了《中国土地法大纲》。“耕者有其田”,点燃了中国人民“翻身立家”的热望。

上世纪50年代,由于岗南水库的修建,西柏坡人从稻麦两熟的“米粮川”搬迁到贫瘠的高岗旱岭上,人均耕地锐减,生活一度变得艰难……

74岁的老党员闫青海的身上,浓缩了西柏坡人的奋斗创业史:年轻时开运输船,进城打工,开办西柏坡第一家“农家乐”、成为村里首个“万元户”……闫青海一直相信,好日子是奋斗出来的。

“过去,党带领老区人民翻了身,如今又带着老区人民脱了贫。艰苦奋斗的精神啥时候都不能丢。”闫青海说。

看准了西柏坡村的旅游业前景,“80后”大学生闫二鹏2005年回到家乡,接过了家里的旅馆生意。在经营旅馆同时,他还开设旅游网站,开发导游讲解等业务,每年利润达四五十万元。

作为新一代西柏坡人,闫二鹏希望通过自己的努力,把红色文化更好地宣介出去。“到西柏坡参观旅游的人越来越多,提供更有针对性的服务,能让参观者更好地领悟西柏坡的历史和精神。”

奋斗,书写发展新篇

党的十八大以来,平山县以创建国家全域旅游示范区为契机,大力实施“生态立县、旅游兴县”战略,推动县域经济社会高质量发展。

截至2018年,平山县创建5A级景区1家,4A级10家。2018年全年接待游客1710万人次,同比增长30%;旅游收入达129亿元,同比增长35%。

“天蓝蓝的,云白白的,呼吸着新鲜的空气,多好啊。”“环保先锋”封彦彦对绿色发展有着深刻体会。

过去,封彦彦开厂子生产耐高温砖。“平均每天要烧掉几吨煤,搞得浓烟滚滚。虽然挣钱,但成天被告状投诉。”随着国家对环保越来越重视,封彦彦觉得再这样干不行。

于是,从自行研发适用于自己企业高温窑炉的环保设备起步,到依靠摸索出来的技术申请国家发明专利成立环保公司,再到砖厂关门、环保公司进入发展快车道,封彦彦在倒逼转型中打开了事业发展新局面。“过去生产耐火砖,每年产值以千万元计,现在做环保,每年产值以亿元计,没法比。”

转型,带来新生机。

2015年9月,位于平山县的河北敬业集团成立敬业增材制造科技有限公司,发展3D打印等项目。这家大型民营钢铁企业迈出供给侧结构性改革的关键一步。

他们与机械科学研究总院的科研团队合作,研发具有国际先进水平的微细金属粉末成套制备技术,率先在国内建立起微细金属粉末生产线。

“两公斤金属粉末就能卖出一吨钢的价钱。通过3D打印技术把金属粉末构造成各种精细零件、定制化产品,极大降低了对能源和原材料的损耗。”敬业集团副总经理张觉灵介绍。

新的起点,新的目标,新的挑战。摘掉“贫困帽”的平山县,有了更加宏大的愿景——打造市域次中心,建设生态富裕文明和谐中等城市。

“要围绕高质量发展的中心任务,做到脱贫成效、环境质量、民生保障水平三个提升。”李旭阳概括平山的“答题思路”。

“几千年以来的封建压迫,一百年以来的帝国主义压迫,将在我们的奋斗中彻底地推翻掉。”1949年新年之际,毛泽东同志为新华社撰写题为《将革命进行到底》的新年献词,向世界庄严宣告。

“坚持自力更生、艰苦奋斗,以坚如磐石的信心、只争朝夕的劲头、坚韧不拔的毅力,一步一个脚印把前无古人的伟大事业推向前进。”习近平总书记发表的2019年新年贺词,激励、鼓舞着亿万人民。

站在西柏坡,置身新中国出发的地方,感受历史与现实的回响,心潮澎湃,豪情满怀。(记者孙杰、黄小希、张涛、闫起磊、范世辉)

平山县下槐镇南文都村驻村第一书记张端树(右)和治理河道的工人交流(4月9日摄)。 新华社记者 朱旭东 摄