中国气象科技与世界共风雨

2019-03-31 07:39:52 信息来源:发布者:艾森新闻网点击量:

|

|

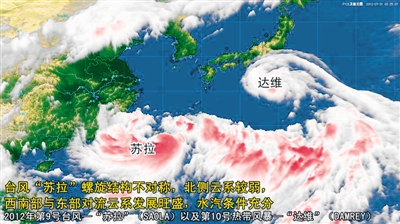

中国风云卫星拍摄的台风“苏拉”和“达维”云图(2012年)。 |

|

|

中国风云卫星漫画。 |

|

|

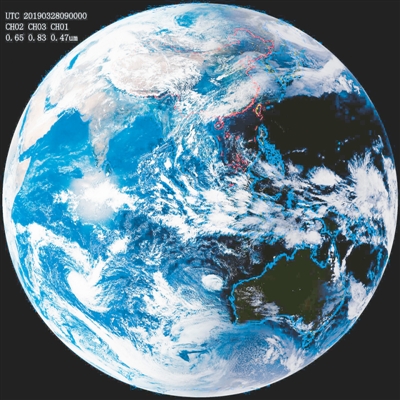

北京时间3月29日,世界气象中心(北京)官方网站上发布的卫星云图。 |

近期,全球范围内最严重的气象灾害当属热带气旋“伊代”。3月9日,该热带气旋在非洲莫桑比克海峡生成,之后迅速加强到超强台风级。3月11日,中国极轨气象卫星风云三号D星和静止气象卫星风云二号H星均监测到“伊代”,并在北京世界气象中心网站上发布了相关数据。3月12日开始,中国国家卫星气象中心连续4天发布《卫星监测全球灾害与环境事件专报》和《“一带一路”卫星遥感服务专报》,发布了“伊代”的路径、移速和强度监测情况,为莫桑比克、津巴布韦、马拉维等非洲多国抗击“伊代”,开展防灾减灾工作起到了重要支撑作用。

助力抗击“伊代”是以风云卫星为代表的中国气象科技服务全球的最新案例。近年来,随着气象科技实力的不断进步,中国不仅全面升级了自身的天气预报软硬件系统,大幅提高预报的精准度,而且日益成为国际气象公共服务的重要参与者和贡献者。

获认世界气象中心创造历史

2017年5月12日,中国气象领域迎来历史性时刻:具有140多年历史的世界气象组织在其执行理事会会议上正式认定中国气象局为全球核心气象预报、预测业务机构即世界气象中心,中国由此成为发展中国家中唯一拥有此类中心的国家,这标志着中国气象现代化整体水平迈入世界先进行列。根据世界气象组织要求,中国气象局作为世界气象中心需要为世界各国开展实时气象预报、预测业务提供稳定、丰富、高质量的无缝隙天气气候业务分析、预报、预测指导产品,并牵头开展国际气象预报技术培训、技术交流等活动。

2018年1月16日,世界气象中心(北京)正式授牌。此后不到5个月,世界气象中心(北京)门户网站通过审定,正式上线运行。该网站上载了中国业务天气模式相关气象预报产品,对中国新一代静止气象卫星风云四号A星和极轨气象卫星风云三号C星产品进行了重点展示,并实现中国中央气象台全球地面、高空观测分析产品的在线分享。笔者尝试登录了该网站,看到其全英文界面的中央偏上是不断变换的彩色图片,呈现以世界标准时间发布的各类气象预报信息,既有全球的卫星云图预报,又有标记各种色彩和数值的全球各地温度、大气压等的预报信息。中部偏下则是向国际社会提供的各类具体产品。网站右侧上方标记“Satellites”(卫星)点开后,通过选择即可看到风云四号A星和风云三号C星拍摄的卫星云图,既有聚焦亚洲的,也有呈现全球的。

肆虐东非的热带气旋“伊代”是世界气象中心(北京)正式授牌和其门户网站上线后国际社会面临的一次重大气象灾害。中国依托多年努力打造的风云卫星及天气分析系统为应对此次灾害作出了自己的贡献,受到了世界各国的赞誉。

贡献无缝隙地球系统预报

3月26日至29日,中国气象局携手世界气象组织在北京主办了国际气象合作与交流的一次重要会议——首届世界气象中心研讨会。研讨会汇聚了世界气象组织的9个世界气象中心、区域专业气象中心以及世界气象组织基本系统委员会、大气科学委员会的共60多名代表和专家。作为世界气象组织的9个世界气象中心之一,中国气象局不仅是本次研讨会的重要参与者、主办者,而且在促进国际气象合作交流和增强全球应对气象灾害的能力建设方面发挥重要作用。

国家气象中心主任、首届世界气象中心研讨会中国首席代表王建捷表示,本次世界气象中心研讨会主要是在世界气象组织的框架下一起构建一个长期的、覆盖全球的“无缝隙的地球系统预报”。对此,她进一步解释说,所谓“无缝隙”大体上包含3个方面:一是在时间上,提供从临近预报到长期预报的全面服务;二是在空间上,气象信息要实现全球覆盖,不能有盲点;三是在预报要素上,不仅包括天气自身,而且还要准确预报天气对相关领域产生的影响,比如,某种天气可能产生什么样的灾害及次生灾害等。

实现“无缝隙的地球系统预报”无疑是一个庞大的工程,面临诸多困难,而国际气象服务的信息庞杂、信息噪音干扰过大是其中之一。在研讨会上,世界气象组织世界天气研究计划处一位官员阐释了这方面的困难。他说,由于提供的气象信息有相当比例没有进行深度加工,预报员们必须在有限的时间内从庞杂的信息中提取出最有用的内容,这非常困难,尤其对于广大发展中国家的气象工作人员来说。对此,王建捷表示,中国将凭借在气象数据深加工方面的能力和优势助力国际社会解决这一难题。中国气象局已经研发出现代化人机交互气象信息处理和天气预报制作系统,并在一些国家得到了应用和推广,提高了气象信息处理效率,显示出优异的性能。未来,中国将继续致力于对气象数据的深度加工,与国际社会特别是广大发展中国家分享定制化的产品,提供更好、更准确的气象信息服务。

世界经济论坛2019全球风险报告指出,天气、气候和水相关的事件仍是全球面临的最大风险之一。世界气象组织基本系统委员会副主席、中国气象局副局长矫梅燕就此指出,各世界气象中心之间要建立更高效的协调机制,开展示范项目,加强科研与业务的结合,推进“无缝隙全球资料处理与预报系统”的实施,为防灾减灾、全球气象能力建设、人道主义救援等提供更有力的支撑。

助力构建气象命运共同体

中国是世界上饱受气象灾害之苦的国家之一,从上世纪70年代以来,一直致力于打造一套高效的气象预报系统。1977年11月,代号为“七一一”的气象卫星工程被确定下来,决定研制发射第一代极轨气象卫星并将其命名为风云一号,中国“风云”正式启动。历经半个世纪风雨,中国一共成功发射了16颗风云气象卫星,形成了目前在轨运行8颗卫星的全球气象卫星星座系统,不仅服务于自身,而且为全球90多个国家和地区的2600多个用户提供风云气象卫星的资料和产品。风云卫星被世界气象组织纳入全球业务应用气象卫星序列,是全球综合地球观测系统的重要成员,空间与重大灾害国际宪章机制下的值班卫星,在国际气象灾害预警和应急救援方案形成和实施方面起到了重要作用。

在服务国际社会方面,这些年,中国气象部门在国家南南合作和“一带一路”倡议下,积极帮助其他发展中国家提高应对气候变化和减轻灾害风险的能力,赢得了国际社会的普遍赞誉。例如,中国从硬件、软件方面对非洲国家提供了大规模气象援助,帮助其较大幅度提高了气象防灾减灾能力。

中国气象局局长刘雅鸣在今年全国两会上表示,为了更好服务“一带一路”沿线国家和地区,中国气象局、国防科工局采取措施,调整风云气象卫星在轨业务布局,使风云二号卫星向西漂移,更好地实现对“一带一路”沿线国家的覆盖。另外,中国有关方面建立了应急保障机制,特别是对“一带一路”沿线国家卫星资料用户的应急保障机制。当这些国家受到严重自然灾害的时候,根据需要,我们进行加密观测,向这些国家提供服务。刘雅鸣表示,下一步,中国气象局要大力发展全球气象业务,要提高全球监测、全球预报、全球服务,对“一带一路”沿线国家、重要港口、重要航线等提供气象服务。同时,要利用大数据等新技术向公众提供全球任意地点、任意时间、智能化的、针对性的智慧气象服务。

目前,中国已经织就了“多星在轨、组网观测、统筹运行、互为备份、适时加密”的气象卫星“天网”。根据计划,在2025年前,中国还将发射3颗高轨、6颗低轨风云卫星,届时,中国气象科技能力将进一步提升,将为国际社会提供更多更高品质的气象产品和服务。