大熊猫吃不出肉鲜不鲜?科学家揭秘“大熊猫食竹之谜”

2018-03-09 23:20:41 信息来源:发布者:isen点击量:

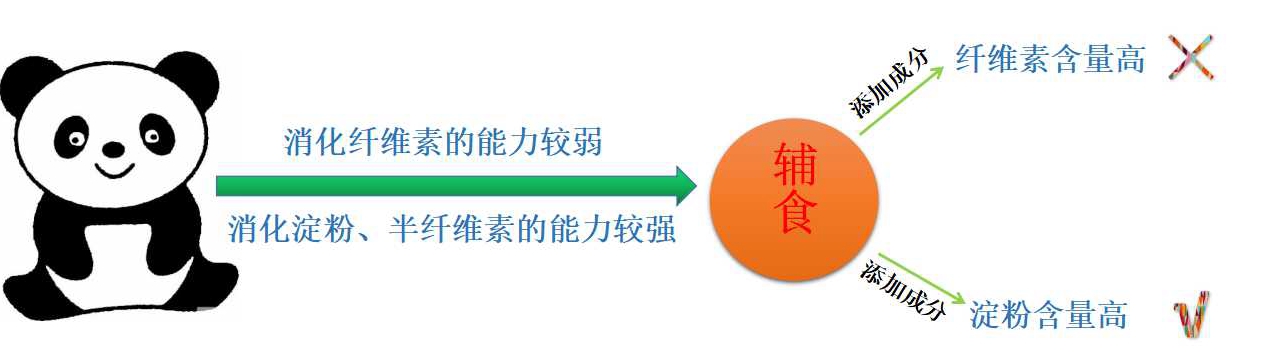

大熊猫已在地球上生存了至少800万年,被誉为“活化石”和“中国国宝”。它们长着食肉的牙齿却为什么独爱吃竹子?近日,成都大熊猫繁育研究基地(以下简称“成都大熊猫基地”)研究员张文平一项发表于知名国际期刊的研究结果显示,大熊猫并不能从纤维素中获取必须的能量,而是通过竹子中的淀粉、半纤维素、果胶等获取能量。在长达近十年的漫长又复杂的调研背后,又有着怎样的故事?

研究员张文平正在工作。李岗 摄

张文平从2003年起就在成都大熊猫基地做硕士和博士论文,2008年博士毕业后正式在成都大熊猫基地工作,并开始进行大熊猫的肠道菌群研究工作。如何入手开始大熊猫的“食竹”课题研究?张文平介绍说:“2008年底,成都大熊猫基地与上海交大赵立平课题组有个关于大熊猫肠道菌群的研究项目,我研究的重点放在大熊猫为啥要吃竹子上,并挖掘大熊猫肠道中的纤维素菌群和基因。当时我没有接触过菌群研究,在赵立平教授的悉心指导下,我掌握了最先进的微生态研究的手段和方法。2015年,成都大熊猫基地和赵立平课题组合作完成了一篇大熊猫肠道菌群文章,发现大熊猫的菌群结构和熊比较接近,很少含有纤维素菌。”

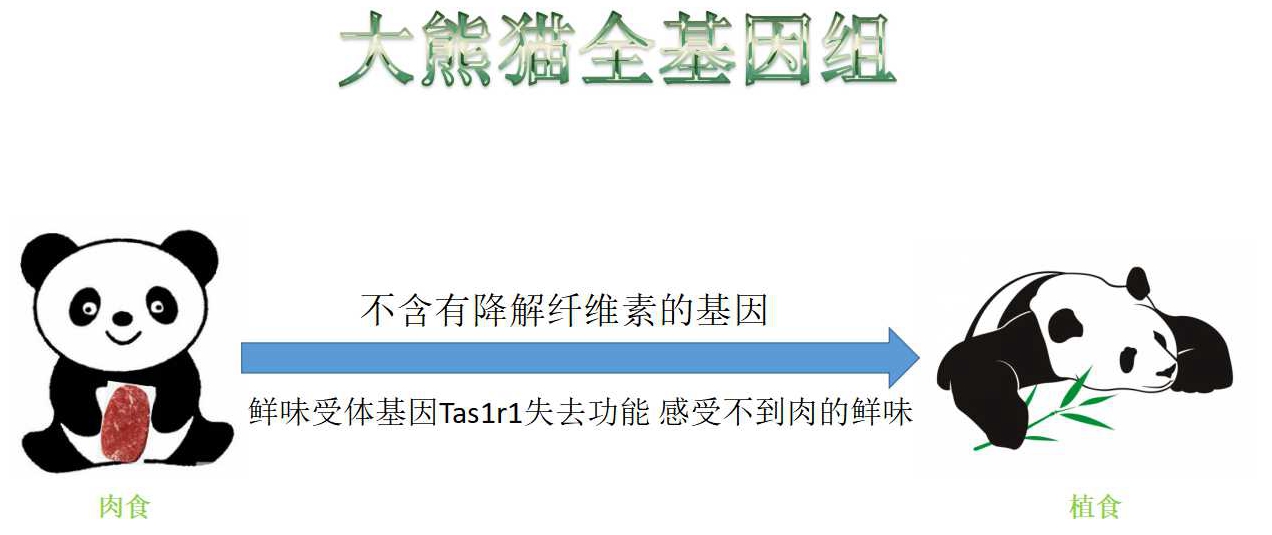

张文平说,华大基因2010年发表的大熊猫全基因组数据显示大熊猫不含有降解纤维素的基因,同时,大熊猫的一个鲜味受体基因Tas1r1失去功能。同年,著名华人学者张建之对该基因作了进一步分析,确认了华大基因的结果。同时发现,该基因在大熊猫中失去功能的时间与大熊猫从肉食转变为植食的时间一致。因此,他们认为大熊猫之所以不吃肉,是因为在漫长的历史进化中,它们的鲜味受体基因失去了功能,可能感受不到肉的鲜味,所以转换为植食。

从大熊猫全基因组数据分析大熊猫为什么从肉食动物转变为植食动物。吕佳璐 制图

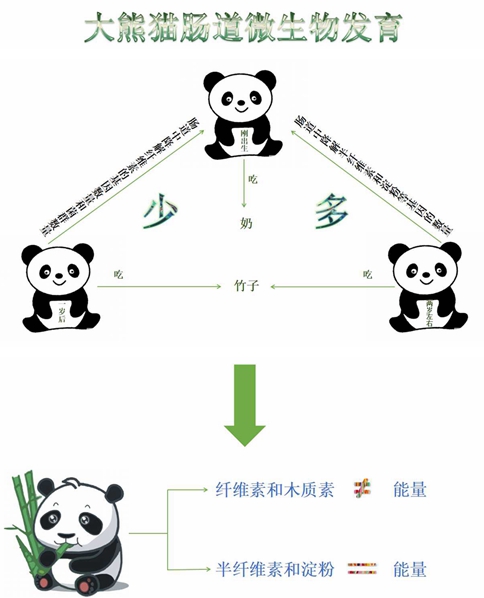

记者了解到,张文平的研究从采样到文章见刊,一共花费了7年多时间。其中样品采集工作就花费了4年多时间。“大熊猫是珍稀濒危动物,对其做科研的同时还不能伤害大熊猫,能用的样品只能是粪便、尿液等非损伤性样品或者是伤害很小的血液、毛发样品。而粪便是解密大熊猫食竹之谜很好的材料,因为其新鲜粪便中保存有大熊猫肠道的菌群,分析这些菌群的功能可以反映大熊猫肠道微生物是否能降解纤维素,需要跟踪采集同一只大熊猫从出生一直到2岁左右的粪便样品。”张文平笑道,“4个月到1岁大熊猫的粪便样品很难收集,因为这段时间大熊猫还是以奶作为主食,它们有时10多天都不排便,没法收集样品。我们前后共收集了有20多只大熊猫从出生到2岁的样品,最后经过整理只有12只大熊猫在各时间段都有样品。也就是共收集了1000余份样品,最后用于研究的只有332份。”

谈到调研过程中取样以外的困难时,张文平皱了皱眉头说:“常说‘一招鲜,吃遍天’,这对于我们的工作来说根本用不上,终身学习是每个科技工作者的必备技能。在研究过程中,通过不断更新肠道菌群研究的方法和手段,不断接收和消化新的技术,我终于完成了该项研究。”他向记者表示,遗憾的是该研究从构思到完成经历了太长时间。“如果研究结果能早4-5年发表,很可能会发表在国际顶级学术杂志上,所以科学的时效性也是科研工作的生命线。”

“过程很长很复杂。功夫不负有心人,我们通过研究发现,大熊猫刚出生时是完全吃奶的,当生长到半岁以后才开始接触竹子,直到1岁左右它的粪便中才能发现竹子。如果大熊猫能降解纤维素,那么1岁以后的大熊猫肠道中降解纤维素的基因数量和菌群数量应该比刚出生时要高,但我们的结果显示这一假设并不成立,而2岁左右的大熊猫肠道中降解半纤维素和淀粉等基因的数量却比刚出生的要多。因此,我们认为大熊猫并不能从竹子纤维素和木质素中获得能量,主要是从半纤维素和淀粉等中获得能量。”说到这儿,张文平的眼里闪过一丝兴奋。

]

]

张文平和同事正在探讨工作。李岗 摄