长汀松毛岭上,鲜血浸入沙土,漫山杜鹃。

85年前,面对国民党军火炮、飞机轮番轰炸、敌人三个整装师疯狂“围剿”,红军和数以万计的长汀地方武装坚守阵地达七天之久。

在红九军团撤出战斗后,红二十四师仍继续捍卫这个阻挡国民党军西进的重要关口,为掩护中央红军主力集结长征牵制了大量国民党军。此役,红军牺牲4000余人。

阵地一次次被攻占,红军又一次次地夺取回来;前面的战士一个个倒下,后面的士兵又一个个拿起枪冲上去……

一位被担架抬下来,胸部中弹“开花”的战士,抓着卫生员的手说:“帮我包上,一会儿我再上去打。”还没来得及包扎,他却再也无法醒来。

谁不珍爱生命?手握步枪、大刀的红军,面对装备精良的敌人,为什么能不畏牺牲、前赴后继?

答案是信念。

6月11日,媒体记者在长汀县超坊围屋(松毛岭保卫战战地医院)拍摄当年红军留下的标语。 新华社记者魏培全摄

水激石则鸣,人激志则宏。信念战胜恐惧,才有英勇无畏。让人民过上好日子,就是他们前赴后继的朴素志向。

“普通士兵和老百姓或许不懂‘主义’,但他们坚信,就算自己死了,只要革命成果保住了,子孙后代都能过上好日子。”长汀县红色文化讲解员钟鸣说,为别人而活、为后世而死,使得中华民族生生不息延续下去,这样的奉献也是“红军精神之魂”。

信念创造奇迹。有人惊叹:这些青年为了胜利而甘于送命。他们是人还是神?

你能想象一个师,担起后卫掩护中央红军数万人的重任?

湘江战役中,6000名闽西子弟组成的“绝命后卫师”红三十四师为掩护主力红军突围,几乎全部壮烈牺牲。

接到作战任务,这些贫苦的青年农民士气旺盛。没有人知道命令下达的那一刻他们是否意识到,这或是永别。

中央红军部队离他们远去,敌人从各方向包围而来,红三十四师孤立无援——

寻找敌人薄弱的地方突围出去,到湘南发展游击战争;

万一突围不成,誓为苏维埃共和国流尽最后一滴血!

这就是将士的宣言。胸怀信念,他们与十几倍于自己的敌人殊死搏斗,他们的壮举气吞山河。

6月16日,在福建省长汀县南山镇长窠头村,钟宜龙老人在松毛岭战斗无名烈士墓前介绍松毛岭战斗的历史。 新华社记者魏培全摄

数据统计显示,在整个苏区时期,闽西先后有10万工农子弟参加红军和赤卫队,参加长征的中央主力红军8.6万人中有2.6万闽西儿女,到达陕北时仅存2000多人,长征每一华里就有一位闽西儿女倒下。

埃德加·斯诺在《西行漫记》中充满激情地写道:“这些千千万万青年人的经久不衰的热情,始终如一的希望,令人惊诧的革命乐观情绪,像一把烈焰,贯穿着这一切。”

在理想面前选择献身,用意志和勇气对抗险阻,这就是红军将士之所以谱写出壮丽史诗的根本所在。

1935年1月,唐义贞在长汀被国民党军抓获前,将一份党的机密文件吞入肚中,国民党军竟残忍地剖开她的腹部,予以杀害,时年25岁。

同年2月,何叔衡在长汀遭国民党军围捕,不愿拖累队伍,纵身跳崖后被枪杀,时年59岁。

同年6月,瞿秋白在长汀坦然走向刑场,用俄语高唱《红军歌》《国际歌》,从容就义,时年36岁。

……

那一刻,他们放弃了生命,却没有放弃“必定为革命奋斗”的坚定信念。

6月16日,钟宜龙老人(中)在向媒体记者讲述整理烈士名单的故事。 新华社记者魏培全摄

直到40年前,罗广茂在拆建家中谷仓时,发现了被油纸布包裹的军号谱,霎时泪流满面,失声痛哭。

这本用于行军打仗的“密码本”,他视同生命。1934年,罗广茂作战负伤四处藏匿,颠沛流离中军号谱不知去向。解放后,罗广茂多次在长汀、宁化寻找未果。心结化不开,他常常独自坐在院中,翻出号嘴,吹上几段,然后紧紧攥在手里。

上交组织的那一刻,老人兴奋得像个孩子。对他而言,40多年漫长等待,每一天都是煎熬,这天终于实现了当初“人在,号谱就在”的诺言。

是什么力量支配他能够忍受痛苦,为之等待,为之倾心?

翻阅中央红军主力开启载入人类史册的长征史,我们寻找答案——

在平均每300米就有一名红军牺牲的路上,他们愈挫愈勇、英雄辈出;在途中被打散了、负伤了,但他们找寻队伍的脚步却从未停止。

龙岩籍红军烈士张仰的孙子张敏说:“这就是信仰的力量。”

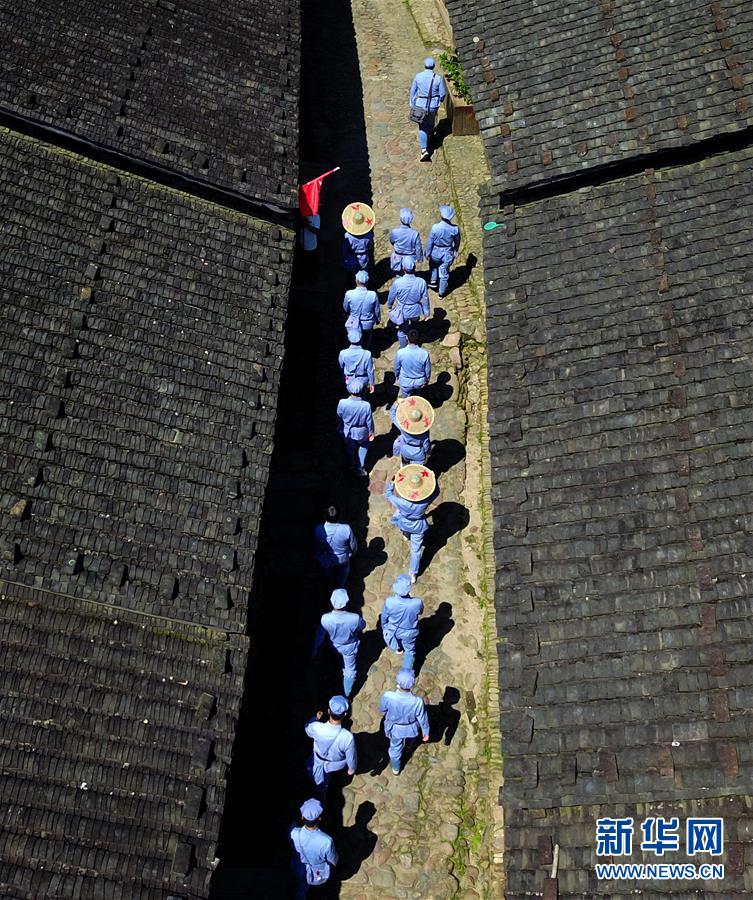

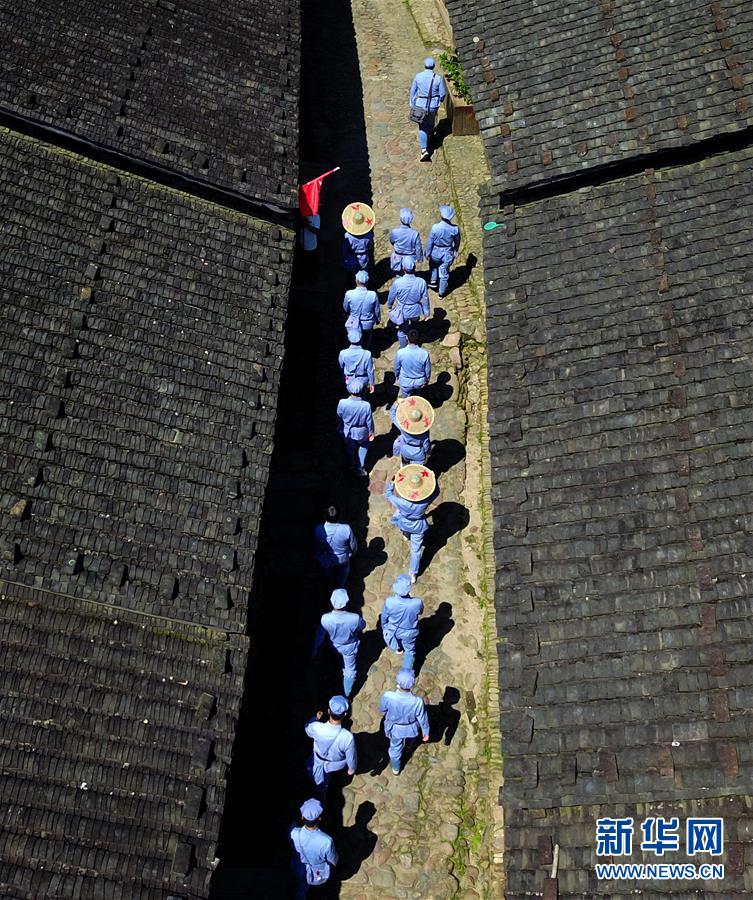

6月17日,记者们列队行进在长汀县南山镇中复村的红军街(无人机拍摄)。新华社记者魏培全摄

长征中担任红三十四师101团参谋的张仰在广西左江负伤,伤情略好便取道寻找部队,沿途求乞,终于回到龙岩游击区找到党组织。

张敏说,信仰在支撑着爷爷,“只要尚存一息,就要找到组织”。

三年留守苏区的游击战中,国民党军采用“车干池塘水,捉尽水底鱼”的狠辣手段,隔绝了游击队与群众的一切联系,致使游击队一连数月无粮吃、无衣穿,甚至完全靠野草、野果、野菜充饥。游击队员们依然英勇作战,多次打击了敌人,并发展壮大了队伍。

怀着信仰去战斗,他们就有了双重武装!

国际社会越来越多人认为,红军长征是20世纪最能影响世界前途的重要事件之一。他们也在追问,这支队伍衣衫褴褛、缺枪少弹,信仰从何而来?

这信仰来自党对真理的孜孜追寻。

在严酷的战争环境与悲壮的革命征程中,这种追寻也从未止步。三湾改编,确立“党指挥枪”“支部建在连上”的根本原则;古田会议,确立“思想建党、政治建军”的鲜明底色……一支农民为主的军队建设成了强大的新型人民军队。

这信仰来自党的宗旨在人民群众中的扎根实践。

6月17日,在长汀县南山镇中复村的观寿公祠,媒体记者在重温当年红军长征前的场景。 新华社记者魏培全摄

长征是宣言书,长征是宣传队,长征是播种机。

一组数据让人慨叹:

在长汀,1.72万青年参加红军,平均每12个人,就有1人参加红军;

在宁化,长征前夕民众广泛支前,共筹集粮食950多万斤、钱款54万元

……

“若要红旗飘万代,重在教育下一代。”91岁的钟宜龙在长汀家中的这对门联,刻画了闽西大地上人们对长征精神、红色基因的传承。

钟宜龙一家有40名烈士。2016年,钟宜龙自费20多万元将祖屋修缮一新,把半个世纪来搜集的长征故事张贴到墙上,做成一个草根红色文化展。

“万里江河总有源。”钟宜龙说,“我只希望把他们的光辉事迹传承下去,让红色基因代代相传。”(参与采写:李松、梅常伟、刘羽佳)