二十多年,习近平一直牢记着这句话

2018-10-18 07:49:51 信息来源:发布者:艾森新闻网点击量:

【学习进行时】“善为国者,遇民如父母之爱子,兄之爱弟,闻其饥寒为之哀,见其劳苦为之悲。”2015年10月16日,习近平主席在2015减贫与发展高层论坛发表主旨演讲时引用了这句话,这是他多年来倾心投入扶贫工作的写照。三年过去了,这句话依然令人难以忘怀。在国家扶贫日即将到来之际,新华社《学习进行时》原创品牌栏目“讲习所”推出文章,与您一同回顾习近平的扶贫故事。

2015年10月16日,习近平主席在2015减贫与发展高层论坛发表主旨演讲,深情讲述了自己多年如一日,投入扶贫工作的经历。

在这篇演讲中,习近平说了这样一段话——“25年前,我在中国福建省宁德地区工作,我记住了中国古人的一句话:‘善为国者,遇民如父母之爱子,兄之爱弟,闻其饥寒为之哀,见其劳苦为之悲。’至今,这句话依然在我心中。”

1988年,习近平到福建宁德担任地委书记。宁德是当时中国18个连片贫困地区之一,下党乡是宁德寿宁县最边远的山乡。

那次调研,披荆斩棘、跋山涉水。乡党委书记拿着柴刀在前面开路,习近平和其他干部每个人拿根竹竿,沿着河边走。

由于过于偏僻难行,上面的干部很少去。老百姓知道是地委书记来了,就自发在路上摆上一桶一桶的清凉汤,都是用土药材做的,让习近平等人消暑。

回忆起这段经历,习近平说,“那样一个地方,你去了一次,人家记你几代”。现在,老百姓还常说,当年习书记到过下党乡。

习近平多次讲过,“当县委书记一定要跑遍所有的村,当地(市)委书记一定要跑遍所有的乡镇,当省委书记一定要跑遍所有的县市区”。担任总书记后,习近平几乎走遍了全国最贫困的地区,脚步从未停歇。十八大后仅一个多月,他就冒着严寒,来到河北阜平看望困难群众。

这次考察是习近平提出的,目的是了解中国最贫困地方和群众的真实情况。他强调,不管路多远、条件多艰苦,都要服从于此行的目的。

2012年12月30日,习近平一大早就踏着皑皑残雪,来到大山深处的骆驼湾村。一户村民家里,一张土炕占去半间屋子,炕上摆着一个取暖的火盆。习近平上炕盘腿而坐,和一家人围着炭火拉起家常。他叮嘱要把小孙子的教育搞好,说希望在下一代,下一代要过好生活,首先得有文化。

后来,习近平又到了顾家台村。在村委会,他同村干部、群众、驻村干部促膝长谈,共商脱贫致富之策。

这次考察过程中,习近平强调,对困难群众,我们要格外关注、格外关爱、格外关心,千方百计帮助他们排忧解难,把群众的安危冷暖时刻放在心上,把党和政府的温暖送到千家万户。

阜平之行后不久,2013年2月2日,习近平又来到甘肃定西、临夏等地。春节前夕,陇原大地,天寒地冻。习近平绕过九曲十八弯,走进贫困农户。

定西以及甘肃的河西、宁夏的西海固,被称作“三西”,古来就有“瘠苦甲于天下”之称。缺水干旱是制约这里经济社会发展和人民生活改善的一个主要难题。1997年,习近平曾到过“三西”之一的西海固。当时陪同人员说,到了要注意饮水安全,因为那里的水是咸的,喝了会拉肚子。

考察过程中,习近平走进农家,特意舀起一瓢水品尝,感受村民真实的生活状况。这水的滋味让习近平紧锁着眉头,场面感染了周围的每个人。

之后,习近平专程来到渭源县引洮供水工程工地视察,他对当地和随行的国家有关部委负责同志说了8个字,“民生为上、治水为要”。

湖南省湘西州花垣县十八洞村是习近平提出“精准扶贫”的地方。他曾说,“到湘西十八洞村视察,我感触很深。爬那个山爬了好远,好不容易才到那里”。

那是2013年11月3日,总书记来到十八洞村,一位老人见了他问,你贵姓,你是哪里来的?因为那儿比较偏远,她不看电视。还是村主任介绍:“这是总书记。”

习近平握住老人的手询问年纪,听说老人64岁了,习近平说:“你是大姐。”

听说总书记来了,全村乡亲都围了过来。人不多,而且全是“996138部队”,也就是老人、孩子、妇女,青壮年都到城里打工去了。习近平一看,这个地方这么偏僻,又是一些老人和儿童,大事业根本搞不起来,便对乡亲们说,“还是给你们搞‘几条腿’来吧——一户养几头黑猪、一头黄牛,再养几只山羊,这总能办得成”。老太太、老大爷听了很高兴,说“就要这个”。

这便是“精准扶贫”之意。习近平对大家表示,扶贫要实事求是,因地制宜。要精准扶贫,切忌喊口号,也不要定好高骛远的目标。三件事要做实:一是发展生产要实事求是,二是要有基本公共保障,三是下一代要接受教育。

2015年2月13日,习近平到陕西调研,第一站是梁家河。1969年初,习近平作为知青来到梁家河插队,住窑洞、睡土炕,打坝挑粪、修公路、建沼气,在这里一干就是7年。

这天,习近平再次回到这片黄土地。见到乡亲们,习近平十分高兴,不少当年在一起共同劳动、生活的乡亲,他一眼就认出了。

这次习近平同妻子彭丽媛一起回梁家河,和村民一起合了影,给每户人家带来了年画、对联、米、面、油、肉等年货。乡亲们也没忘送上家制的礼物——三双绣花鞋垫。一位村民说,给他的鞋垫里专门绣了“常回家看看”。

2017年1月24日,又是临近春节,习近平照例到基层看望慰问干部群众。这次他来到的是张家口市张北县德胜村。这是当地一个典型的贫困村,村里还有不少贫困户。

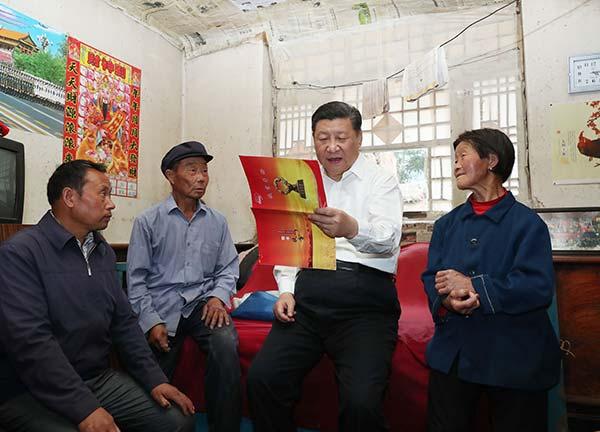

来到村民徐海成家,在局促的小客厅里,习近平和徐海成一家,还有几位村民代表、基层干部,进行了一场别开生面的座谈会。

习近平拿着他家的收支单,算完收入算支出,还问他们日常开支怎么没有列入其中,问得特别细。“家里有多少亩地,种些什么,收成怎么样”“马铃薯原种育种这一项有希望做大吗”“孩子上大学有没有领取助学金”……唠的是家常,问的是小事,心里想的却是脱贫攻坚一项项细致的工作、具体的任务。

一位参加座谈会的干部说:“总书记看着是给咱们农民算小账,其实是在给脱贫攻坚算大账呢。”

2016年在青海考察时,习近平曾说,全国集中连片特困地区就差吕梁还没有去了。那里脱贫攻坚难度很大,一定要实地看一看。

2017年6月21日,正在山西考察的习近平驱车1个多小时,来到忻州市岢岚县赵家洼村。这里所处的吕梁山片区,深度贫困和生态脆弱相互交织,是脱贫攻坚的贫中之贫、坚中之坚。

有一位村民叫刘福有,他们两口子已年逾古稀,92岁的老母亲与他们生活在一起,5个孩子成家后都搬出了穷山沟。习近平走进他家,坐上炕沿,招呼老两口在自己身旁坐下,对他们说:“来,咱们拉拉话。”

“家里的地还种得动吗?”“今年旱情严不严重?”“孩子们在外面打工能帮助你们吗?”习近平关心的都是一家人最重要的生计。

回到太原,习近平主持召开深度贫困地区脱贫攻坚座谈会。他在会上强调,脱贫攻坚本来就是一场硬仗,深度贫困地区脱贫攻坚更是这场硬仗中的硬仗,必须给予更加集中的支持,采取更加有效的举措,开展更加有力的工作。

习近平同凉山有着特殊的情缘。2017年全国两会,习近平在四川代表团参加审议时说,曾在电视上看到有关凉山州“悬崖村”的报道,特别是看着村民们的出行状态,感到很揪心。了解到当地建了新的铁梯,心里稍稍松了一些。

2018年2月11日,正是腊月二十六,习近平走进大凉山彝族村寨。这也是十九大后,习近平首次以脱贫攻坚为主题的考察活动。

看实情、问冷暖、听心声,真诚依旧、温暖依旧。

当习近平离开村子时,村党支部书记向习近平献上彝族传统服饰查尔瓦,表达对总书记的爱戴和感激。“习总书记卡沙沙(谢谢)”“习总书记库史木撒(新年好)”“习总书记子莫格尼(吉祥如意)”,乡亲们的问候和祝福声此起彼伏。队伍里有人唱起彝族民歌《留客歌》,乡亲们跟着唱了起来,那场面感染了每一个人。

“播种什么就能收获什么”,质朴的话语和歌声,就是人民最大的肯定,最高的褒扬。