习近平的心愿

2019-03-02 22:37:41 信息来源:发布者:艾森新闻网点击量:

【编者按】衙斋卧听萧萧竹,疑是民间疾苦声;些小吾曹州县吏,一枝一叶总关情。习近平总书记曾不止一次引用这首诗来表达对人民的深厚感情。坚持以人民为中心,时刻将人民冷暖记挂在心头,是他情到深处、自然而然的一种思想流露。

感人心者,莫先乎情。从让梁家河的“乡亲们饱餐一顿肉”到以“人民对美好生活的向往”作为奋斗目标,几十年时光荏苒,习近平的民生情、群众情、公仆情始终真实而亲切。他为改善人民生活夙兴夜寐,为建设社会主义现代化强国尽心竭力。他同时也为中国人民迸发出来的创造伟力喝彩,为新时代的追梦人自豪点赞。

适逢春天里人民的盛会即将召开,中央广播电视总台央视网特别推出系列时政产品《一枝一叶总关情》,与网友一同感受习近平对人民如春日般温暖的领袖情怀。

广袤的陕北大地上,有一座名叫梁家河的小山村。

这里曾经黄土飞扬、积年苦旱,村民生活极端贫困。上世纪六七十年代,少年习近平与梁家河的村民们同甘共苦,朝夕相处了整整七年。

彼时,习近平最大的心愿,“就是让乡亲们饱餐一顿肉,并且今后能够经常吃肉”。

几十年过去了,昔日梁家河的年轻后生已经成长为13亿中国人的人民领袖,中国大地也发生了翻天覆地的变化。

“让人民过上幸福美好的生活是我们的奋斗目标,全面建成小康社会一个民族、一个家庭、一个人都不能少。”

斗转星移,初心不变。习近平的心愿与当年一脉相承,依然饱含深情。

让乡亲们饱餐一顿肉,并且经常吃上肉

“看真贫、扶真贫、真扶贫”,在习近平的扶贫方法论中,“看真贫”摆在第一位。

十几岁时,习近平就在梁家河见到了极端贫困。那个年纪,正是一个人的世界观、价值观形成的重要时期。贫困的切肤之痛加上父辈的言传身教,习近平很快融入了这片黄土地。

“我很期盼的一件事是什么呢,就是让乡亲们饱餐一顿肉,并且今后能够经常吃肉。”让老百姓过上好日子的朴素愿望,成为习近平带领人民“摆脱贫困”志向的起点。

1983年10月,时任正定县委书记的习近平在县城大街上临时摆桌子,听取群众意见。

河北正定,“高产穷县”的苦日子习近平历历在目,他忘不了那些和猪圈建在一起的“连茅厕”。担任总书记以后,他多次要求推行“厕所革命”,将公共服务建设向农村倾斜、向老少边穷地区倾斜。

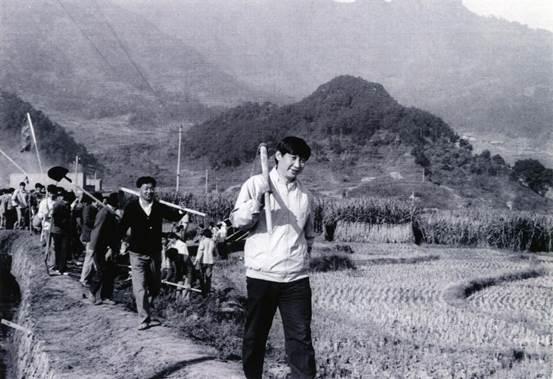

1988年,时任福建宁德地委书记的习近平下乡调研时和群众一起参加劳动。

福建宁德,习近平用不到两年时间基本走遍所有乡镇。他喝过百姓亲手递上的清凉汤,在廊桥上开过座谈会。他看到过“连家船”“茅草屋”,下决心不能让老百姓再漂泊下去。

在福建任省委副书记期间,习近平为推动“闽宁合作”来到宁夏考察。在“苦瘠甲天下”的宁夏西海固,他被老百姓生活的困难程度深深震撼:“我到的一户人家,那真是家徒四壁,找不到什么值钱的东西,只看到窑洞顶上吊了一根绳,拴着一捆发菜,在当时那就算比较值钱的了。”习近平嘱咐帮扶干部:“一定要静下心来,耐得住寂寞,把东部的经验带过来,把西部的精神带回去。”

1992年,福建人民出版社出版了习近平所著的《摆脱贫困》一书。福建省委原书记、老革命家项南同志为这本书作序时写道:“一个担任重要职务的年轻干部,对改变本地区的落后面貌有什么抱负、有什么想法、有什么作风,关系着这个地区整个工作的成败。”

这句话在今天看来依旧充满力量。当年的“年轻干部”如今已掌舵“中国号”巨轮,他用扎实肯干的工作作风、立志摆脱贫困的担当抱负,带领中国人民实现了一个又一个与老百姓息息相关的心愿。

到全国14个集中连片特困地区“看一看”

2018年2月11日,习近平在四川考察。这是习近平在凉山彝族自治州昭觉县三岔河乡三河村跟孩子们打招呼。

2018年2月11日清晨,习近平乘车沿着307省道向大凉山深处的四川省昭觉县三岔河乡三河村驶去。70多公里的盘山公路坡陡弯急,足足走了近2个小时。

到村子后,习近平沿着一段上坡路,深一脚浅一脚地来到一户人家,他弯腰穿过低矮的院门,见到了村民吉好也求一家。习近平关切地掀开床褥、摸摸被子,看看够不够厚实;抬头看看挂在房梁上的腊肉,询问家里的吃穿怎么样。

2017年3月8日,习近平参加十二届全国人大五次会议四川代表团的审议。这是习近平同代表亲切交流。

此次大凉山之行,了却了习近平的一桩心愿:2017年,参加十二届全国人大五次会议四川代表团审议时,习近平向来自凉山州的代表了解彝区脱贫攻坚进展情况。随后说:“全国集中连片特困地区,我绝大多数去过了,还没有走到的吕梁和凉山会尽快去。”

2011年,《中国农村扶贫开发纲要(2011-2020年)》印发,将六盘山区、秦巴山区、武陵山区、乌蒙山区等14个集中连片特困地区列为扶贫攻坚主战场。

习近平走遍了这14个地区,访真贫、扶真贫,与当地干部群众一起商定了许多致富良策、留下了许多暖心瞬间,用脚步踏出了中国扶贫故事的最深印记。

2013年11月,习近平来到地处武陵山区中心地带的湖南湘西土家族苗族自治州花垣县排碧乡十八洞村看望乡亲,调研扶贫开发工作。

2013年11月3日,习近平来到湖南省湘西州花垣县十八洞村。在这里,他首次提出“精准扶贫”,明确要求“不栽盆景,不搭风景”“不能搞特殊化,但不能没有变化”,不仅要自身实现脱贫,还要探索“可复制、可推广”的脱贫经验。

2015年6月,习近平考察贵州省遵义市遵义县花茂村。他在院子里与乡亲们拉起家常:“党中央制定的政策好不好,要看乡亲们是哭还是笑。”

2016年2月,习近平在井冈山市茅坪乡神山村给乡亲们拜年,祝乡亲们生活幸福、猴年吉祥。

2016年2月2日,正是春节前夕,万家团圆时,习近平来到位于罗霄山区的江西省井冈山市茅坪乡神山村。他同村民们一起打糍粑,寄托了“糍粑越打越黏,日子越过越甜”的美好心愿。他向乡亲们承诺:“在扶贫的路上,不能落下一个贫困家庭,丢下一个贫困群众。”

让人民群众有更多的获得感

《诗经》云:“民亦劳止,汔可小康”。这句话承载着中国劳动人民千百年来对美好生活最朴素的追求与向往。

改革开放四十余年来,从“总体小康”到“全面小康”,从党的十五届五中全会提出“全面建设小康社会”,到十八大报告中的“全面建成小康社会”,再到十九大报告中的“决胜全面建成小康社会”——“小康”的概念在时代变迁中逐渐成为现实。

2015年习近平再次回到曾经出发的小山村。此时的梁家河“修起了柏油路,乡亲们住上了砖瓦房,用上了互联网,老人们享有基本养老,村民们有医疗保险,孩子们可以接受良好教育,当然吃肉已经不成问题”。

在习近平心中,“全面小康”仅获得一个衣食温饱的“及格分”远远不够,人民对美好生活的向往才是他“上不封顶”的永恒目标。

2012年11月,十八届中央政治局常委同中外记者见面时,习近平说:“我们的人民热爱生活,期盼有更好的教育、更稳定的工作、更满意的收入、更可靠的社会保障、更高水平的医疗卫生服务、更舒适的居住条件、更优美的环境,期盼着孩子们能成长得更好、工作得更好、生活得更好。”

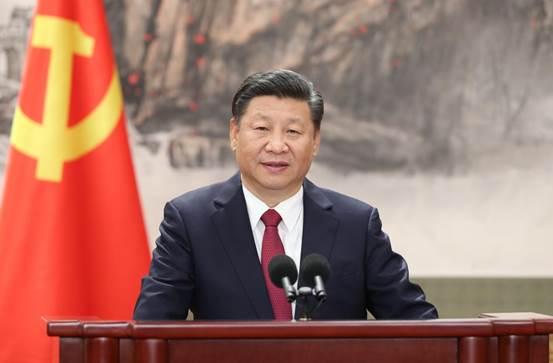

2017年10月,习近平在十九届中共中央政治局常委同中外记者见面时发表重要讲话。

2017年10月,十九届中央政治局常委同中外记者见面时,习近平说:“我们要牢记人民对美好生活的向往就是我们的奋斗目标,坚持以人民为中心的发展思想,努力抓好保障和改善民生各项工作,不断增强人民的获得感、幸福感、安全感,不断推进全体人民共同富裕。”

为了人民的期盼,以习近平同志为核心的党中央一路披荆斩棘、攻坚克难,解决了许多长期想解决而没有解决的难题,办成了许多过去想办而没有办成的大事。

2018年全国又有125个贫困县通过验收脱贫,1000万农村贫困人口摆脱贫困,1300万人在城镇找到了工作,解决棚户区问题的住房开工了580万套;基本养老保险覆盖超过9亿人,医疗保险覆盖超过13亿人;社会大局保持长期稳定,中国成为世界上最有安全感的国家之一;节能减排取得重大进展,重大生态保护和修复工程进展顺利,生态环境治理明显加强……

“我坚信,中国人民生活一定会一年更比一年好。”

言为心声,发而为愿。今年,中华人民共和国迎来70华诞,全面建成小康社会进入关键一年,站在令人心潮澎湃的历史节点,面对人民群众最向往的目标,让我们一起在习近平总书记的带领下,为了我们共同的心愿继续奋斗! (中央广播电视总台央视网)

文字、图片资料来源:人民日报、新华社、中央电视台等