中国的文明观,让世界看见

2019-03-28 05:47:24 信息来源:发布者:艾森新闻网点击量:

原标题:中国的文明观,让世界看见

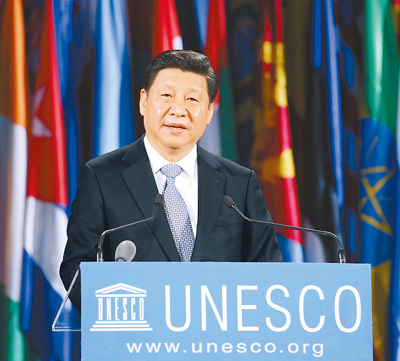

2014年3月27日,国家主席习近平在巴黎联合国教科文组织总部发表重要演讲。新华社记者 姚大伟摄

“我访问过世界上许多地方,最喜欢做的一件事情就是了解五大洲的不同文明”

“这就是中国人常说的:‘萝卜青菜,各有所爱。’”

“中国人早就懂得了‘和而不同’的道理”

……

五年前的今天,巴黎联合国教科文组织总部,在热烈的掌声中,国家主席习近平发表演讲。

这是联合国教科文组织历史上中国国家主席首次到访并发表演讲。演讲中,习近平向世界展示了中国自己的文明观。

“等闲识得东风面,万紫千红总是春。”五年过去,习近平所阐述的中国的世界文明观不断延伸,同时也在深深影响着世界。

物之不齐,物之情也——倡导文明交流共鉴

在联合国教科文组织演讲中,习近平强调:“文明是多彩的,人类文明因多样才有交流互鉴的价值”“文明是平等的,人类文明因平等才有交流互鉴的前提”“文明是包容的,人类文明因包容才有交流互鉴的动力”……习近平对文明的这些论述不仅精辟揭示了人类文明的本质特征,还深刻阐述了“文明交流互鉴”的内涵。

“文明因交流而多彩,文明因互鉴而丰富。”中国上下五千年文明史告诉世界,正是兼容并蓄、海纳百川的漫长进程,积淀出中华民族博大精深的文化传统和生生不息向前发展的强大动力。

目光转向当下,中国的世界文明观也在交流互鉴中延伸。

2014年4月,习近平在布鲁日欧洲学院演讲时以茶酒作比:“中国是东方文明的重要代表,欧洲则是西方文明的发祥地。正如中国人喜欢茶而比利时人喜爱啤酒一样,茶的含蓄内敛和酒的热烈奔放代表了品味生命、解读世界的两种不同方式。但是,茶和酒并不是不可兼容的,既可以酒逢知己千杯少,也可以品茶品味品人生。”

2015年3月,习近平在博鳌亚洲论坛2015年年会上作主旨演讲,指出“中国古代思想家孟子说过:‘夫物之不齐,物之情也。’要促进不同文明不同发展模式交流对话,在竞争比较中取长补短,在交流互鉴中共同发展,让文明交流互鉴成为增进各国人民友谊的桥梁、推动人类社会进步的动力、维护世界和平的纽带。”

2016年1月,习近平在伊朗媒体发表署名文章,写道“中国人说:‘人之相知,贵在知心。’波斯谚语说:‘人心之间,有路相通。’不同国家、不同民族、不同文明之间,应该坚持交流互鉴、和谐共存。”

2017年1月,习近平在联合国日内瓦总部的演讲时强调:“文明没有高下、优劣之分,只有特色、地域之别。文明差异不应该成为世界冲突的根源,而应该成为人类文明进步的动力。”

2018年6月,习近平在上海合作组织成员国元首理事会第十八次会议上的讲话中指出,“尽管文明冲突、文明优越等论调不时沉渣泛起,但文明多样性是人类进步的不竭动力,不同文明交流互鉴是各国人民共同愿望。”

……

“和羹之美,在于合异”。很长一段时间以来,“文明冲突论”浓重的宿命论色彩让一些人在看待不同文明相互交流的前景时产生了深深的疑惑与迷惘,有的甚至在看待他者文明时滑向了抗拒与冲突。混沌不应持续,开悟刻不容缓。在全球化深入发展的当下,面对文明交流这个永恒话题,几千年古老东方智慧的浸润让中国给出了启迪人心的回答。

积力之所举,则无不胜也——倡导命运共同体

在联合国教科文组织演讲中,习近平表示:“当今世界,人类生活在不同文化、种族、肤色、宗教和不同社会制度所组成的世界里,各国人民形成了你中有我、我中有你的命运共同体。”

“命运共同体”的种子早已埋下。2013年3月,习近平任党和国家最高领导人后首次出访,在莫斯科国际关系学院发表演讲时指出,当今人类社会“越来越成为你中有我、我中有你的命运共同体”。此后,习近平在不同场合多次提及“命运共同体”的主张。

——“我们应该倡导人类命运共同体意识,在追求本国利益时兼顾他国合理关切,在谋求本国发展中促进各国共同发展,建立更加平等均衡的新型全球发展伙伴关系。”(2014年7月,在巴西国会发表《弘扬传统友好 共谱合作新篇》的演讲)

——“亚洲要迈向命运共同体、开创亚洲新未来,必须在世界前进的步伐中前进、在世界发展的潮流中发展。”(2015年3月,在在博鳌亚洲论坛2015年年会上的主旨演讲)

——“中国始终是世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者,愿扩大同各国的利益交汇点,推动构建以合作共赢为核心的新型国际关系,推动形成人类命运共同体和利益共同体。”(2016年7月,在庆祝中国共产党成立95周年大会上的讲话)

——“‘积力之所举,则无不胜也;众智之所为,则无不成也。’只要我们牢固树立人类命运共同体意识,携手努力、共同担当,同舟共济、共渡难关,就一定能够让世界更美好、让人民更幸福。”(2017年1月,在世界经济论坛2017年年会开幕式上的主旨演讲)

——“我们要站在世界历史的高度审视当今世界发展趋势和面临的重大问题,坚持和平发展道路,坚持独立自主的和平外交政策,坚持互利共赢的开放战略,不断拓展同世界各国的合作,积极参与全球治理,在更多领域、更高层面上实现合作共赢、共同发展,不依附别人、更不掠夺别人,同各国人民一道努力构建人类命运共同体,把世界建设得更加美好。”(2018年5月,在纪念马克思诞辰200周年大会上的讲话)

——“两千多年交往史为中意两国培育了互尊互鉴、互信互谅的共通理念,成为两国传统友谊长续永存、不断巩固的保障。面对当今世界的变革和挑战,两国从历史沧桑中汲取宝贵经验,共同畅想构建相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系,构建人类命运共同体的美好愿景。”(2019年3月,在意大利《晚邮报》发表题为《东西交往传佳话 中意友谊续新篇》的署名文章)

……

从国与国的命运共同体,区域内命运共同体,到人类命运共同体,习近平一次次深入阐述中国主张,表达了中国追求和平发展的愿望,体现了中国与各国合作共赢的理念,提交出一份思考人类未来的“中国方略”。

从“树立命运共同体意识”,“迈向命运共同体”,到被写进联合国重要文件,在多样文明际会的地球上,中华文明在“和而不同”思想之源的启迪下,以人类命运共同体的思想赢得世界的认同。

周虽旧邦,其命维新——倡导文明与时俱进

如何在经济全球化条件下弘扬中华文明、延续中华文明生命力?

“没有文明的继承和发展,没有文化的弘扬和繁荣,就没有中国梦的实现”,习近平在联合国教科文组织演讲中表示:“每一种文明都延续着一个国家和民族的精神血脉,既需要薪火相传、代代守护,更需要与时俱进、勇于创新。”

唯其与时俱进,才能推动文明跟上时代潮流;唯其勇于创新,才能激活文明的生命力。在联合国教科文组织演讲迄今的五年中,习近平多次就文化创新作出重要论述——

“不忘历史才能开辟未来,善于继承才能善于创新。优秀传统文化是一个国家、一个民族传承和发展的根本,如果丢掉了,就割断了精神命脉。我们要善于把弘扬优秀传统文化和发展现实文化有机统一起来,紧密结合起来,在继承中发展,在发展中继承。”(2014年9月,在纪念孔子诞辰2565周年国际学术研讨会暨国际儒学联合会第五届会员大会开幕会上的讲话)

“传承中华文化,绝不是简单复古,也不是盲目排外,而是古为今用、洋为中用,辩证取舍、推陈出新,摒弃消极因素,继承积极思想,“以古人之规矩,开自己之生面”,实现中华文化的创造性转化和创新性发展。”(2014年10月,在文艺工作座谈会上的讲话)

“要加强对中华优秀传统文化的挖掘和阐发,使中华民族最基本的文化基因与当代文化相适应、与现代社会相协调,把跨越时空、超越国界、富有永恒魅力、具有当代价值的文化精神弘扬起来。”(2016年5月,在哲学社会科学工作座谈会上的讲话)

“ 希望大家勇于创新创造,用精湛的艺术推动文化创新发展。优秀作品反映着一个国家、一个民族文化创新创造的能力和水平。广大文艺工作者要把创作生产优秀作品作为中心环节,不断推进文艺创新、提高文艺创作质量,努力为人民创造文化杰作、为人类贡献不朽作品。”(2016年11月,在中国文联十大、中国作协九大开幕式上的讲话)

“文化是一个国家、一个民族的灵魂。文化兴国运兴,文化强民族强。没有高度的文化自信,没有文化的繁荣兴盛,就没有中华民族伟大复兴。要坚持中国特色社会主义文化发展道路,激发全民族文化创新创造活力,建设社会主义文化强国。”(2017年10月,在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告)

“中国人民具有伟大梦想精神,中华民族充满变革和开放精神。几千年前,中华民族的先民们就秉持‘周虽旧邦,其命维新’的精神,开启了缔造中华文明的伟大实践。”(2018年12月,在庆祝改革开放40周年大会上的讲话)

……

“让收藏在博物馆里的文物、陈列在广阔大地上的遗产、书写在古籍里的文字都活起来”,中华文明之所以古老而又年轻,历久弥坚,至今仍然具有旺盛生命力,就是因为中华民族能够与时俱进、勇于创新。

“让中华文明同世界各国人民创造的丰富多彩的文明一道,为人类提供正确的精神指引和强大的精神动力”,不啻是我国面向世界的文明宣言。