岁时节日:清明礼俗文化的传承与创新

2019-04-05 05:46:10 信息来源:发布者:艾森新闻网点击量:

清明是古老的民族节日,它将节气日与民俗节日融为一体,是天时与人时的合一,清明礼俗文化充分体现了“天人合一”的传统观念。在生命之花竞相绽放的明媚春天,中国人传承着古老天人合一的理念,追念亡人,祭祀祖先,踏青郊野,助阳护生,践行着生命传递的意义。

本文为搜狐文化特约稿件,由北京师范大学社会学院教授、民俗专家萧放老师为我们解读清明节的文化内涵。

1 融合“天时”与“人时”,清明成为民俗节日是在唐宋之后

清明是节气与节日的合体,节气是“天时”,是纯粹的自然时间,节日是“人时”,是社会文化的时间选择。作为二十四节气之一,清明最初主要为时令的标志,时间在冬至后一百零七日、春分后十五日,公历的四月五日前后。《淮南子·天文训》说:春分后十五日,北斗星柄指向乙位,则清明风至。清明风古称八风之一,它温暖清爽;在和煦的春风之下,天地明净,空气清新,自然万物显出勃勃生机。“清明”节气由此得名。这是一个春天的节气,春天是四季之始,也是农业播种的时节,民谚有清明前后,“种瓜点豆”。

农业是传统社会的主业,为了农事的丰收,除了祈求自然风调雨顺外,还得请祖先保佑,因此在清明时节逐渐形成春祭的传统,在汉魏之际形成的寒食节,就承载了这一古老的祭祀传统。

清明真正成为民俗节日是在唐宋之后,它走了与传统节日生成的不同路线。古代节日一般依据节气时令,但脱离节气时间点,另外生成民俗节日,立春到新年、夏至到端午走的就是这一路径。但清明却没有沿用这一文化习惯,它将古已有之的寒食节俗收归到自己名下,与此同时改变了自身纯粹自然时间的性质。清明在唐宋后具有时令与节日的双重意义,古代天人合一理念,在节日生活中得到落实与传承。

2 清明的两大节令传统:礼敬祖先、亲近自然

清明兼具自然与人文两大内涵,既是自然节气点,也是传统社会的重大春祭节日,真正体现了中国天人合一观念。清明节俗丰富,但归纳起来是两大节令传统:一是礼敬祖先,慎终追远;二是亲近自然、珍重生命。这两大传统礼俗主题在中国传承千年,至今不辍。

慎终追远是清明节的文化精神。我们利用清明时节,追思祖先业绩,提倡家庭、社会对先辈历史的尊重,保持对先人的敬畏之心与感恩之心。中国人受传统文化心理的影响,有着强烈的家庭观念,尤其重视家族、祖先。几千年来,我们民族并没有绝对意义的宗教信仰,更多时候是对祖先亡灵的崇拜、返本归宗的意识特别浓厚,在清明节祭扫祖先是对亡故先人的特殊的缅怀方式。

清明是厚重的,同时也是轻盈的。中国人在春天哀悼亡者,同样在春天激扬生命。我们清明时节在与祖先对话中获得了精神力量,也通过踏青郊野,与自然对话,获得身心的放松与精神的愉悦。

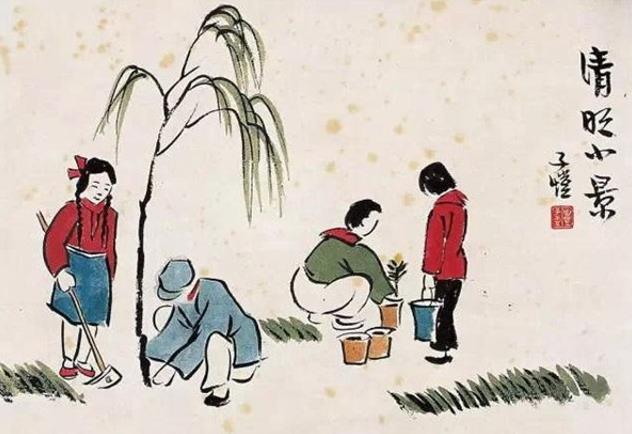

清明是春天的节日,是我们亲近自然,品味春天、激发生命活力的时节。踏青郊游,是清明时节与春祭并存的古老主题。在春意盎然的郊野,人与自然交融,放风筝,荡秋千,踢毽子,蹴鞠,拔河等娱乐,成为人们踏青郊游的时令娱乐。人们在生命成长、展开的季节,以户外活动的方式,娱乐身心,调节精神。

3 寒食与清明的融合

清明虽然晚出,但它有着久远的历史源头,是传统春季节俗的综合与升华。中国向来十分重视对于祖先的祭祀,上古四时祭仪中春季祭祀宗庙的大礼称为春礿(后为春祠)之礼,当时尚无墓祭的礼俗,要祭逝去的先人,就立一名为“尸”的神主在宗庙祭祀。

春秋战国时期,墓祭风气渐浓,《孟子》记述的齐人乞食墓间的故事,似可证明,但对于身份低微、财力薄弱的庶民阶层来说,并不普遍。汉代随着儒家学说的流行,宗族生活的扩大,人们因现实社会生活的需要,返本追宗观念日益增长,人们对于祖先魂魄托寄的坟墓愈加重视,上墓祭扫之风转盛。

唐人沿袭前代祭墓风俗,并扩大到整个社会。从礼经的记载看,古代并没有春季上墓祭扫的例规,但唐时已成风气。唐玄宗鉴于士庶之家无不寒食上墓祭扫,于是下诏“士庶之家,宜许上墓,编入五礼,永为常式”。朝廷以政令的形式将民间扫墓的风俗固定在清明前的寒食节,由于寒食与清明节气日的相连,寒食节俗很早就与清明发生关联。寒食禁火,清明取火,扫墓亦由寒食扩展到清明,唐人已将寒食清明并称,白居易《寒食野望吟》描写寒食情景:“乌啼鹊噪昏乔木,清明寒食谁家哭。”

清明不仅从寒食中分担了祭墓的功能,同时它也将一些原本属于寒食节日的游戏娱乐置于自己名下,如蹴鞠、秋千是寒食的著名节俗,这时也已成为清明的娱乐,杜甫《清明》诗云:“十年蹴踘将雏远,万里秋千习俗同。”

如果说唐朝寒食与清明并列,清明地位逊于寒食的话,那么宋朝清明已基本上完成了对寒食的置代,除禁火冷食仍为寒食特有的外,清明已承担了许多原属于寒食的节俗功能。明清时期,寒食基本消亡,春季大节除新年外唯有清明了。

4 踏青郊游、护佑生命

祭墓与踏青原来分属寒食与清明,唐代以前寒食与清明是两个主题不同的节日,一为怀旧悼亡,一为求新护生。寒食禁火冷食祭墓,清明取新火踏青出游。一阴一阳,一息一生,二者有着密切的配合关系;禁火为了出火,祭亡意在佑生,这就是后来清明兼并寒食的内在文化依据。清明时节的户外运动,其原始的意义在于顺应时气,是月生气方盛,阳气发泄,万物萌生,人们以主动的姿态顺应、进而促进时气的流行。踏青、蹴鞠、秋千、拔河、放风筝、斗蛋等大都是有助于阳气发散的活动。

宋代是生活日趋都市化的时代,也是民俗向娱乐方向发展的时代。宋代为了让人能在清明扫墓、踏青,特地规定太学放假三日,武学一日。此时的寒食不仅收容在清明节下,清明踏青习俗也得到前所未有的兴盛。史称“四野如市”,“都城之歌儿舞女,遍满园亭,抵暮而归”(《东京梦华录》卷7)。《清明上河图》就更直观形象地为我们展示了清明时节宋代都市居民出行的生活图景。

插柳或戴柳是清明踏青与护佑生命的仪式行为。柳树为春季应时佳木,得春气之先。在四野一片苍茫之际,柳树最先吐出新绿。柳树易栽易活的生存特性,显示出其生命力的强旺。因此在古人观念中,柳树非普通林木,它有着神奇的效用。清明的新火就取自柳榆木。据说民间新火的传递亦是以柳条传送。后世沿袭了插柳的风习,如近代寿春“清明日,家家门插新柳,俗意谓可祛疫鬼。”新柳一般由人们在祭墓踏青时在墓地野外折回,宋人诗曰:“莫把青青都折尽,明朝更有出城人。”

除门户插柳外,清明还有戴柳的习俗。人们以结成球状的柳枝或柳叶戴于头上,民谚曰:“清明不戴柳,红颜成皓首”。城居的人们很喜欢这一习俗,鬓插青柳,既吉祥又有生气。插柳与戴柳在民间还有招魂与安魂的解释,有说“插柳留春”。事实上,春夏之交因气候的关系人们易受季节性的疫病侵袭,人们为了顺利度过这一危险时段,于是利用清明节俗预先进行禳解。这正是清明戴柳、插柳原始民俗意义。青柳留春,意味着在春季将逝的时节,人们用青青的柳枝来象征对青春的挽留,“留青”,也就留住了“红颜”,留住了生命。

5 清明养生与南北饮食

除了游春踏青之外,春天是需要品味的,中国人重视时令养生护生,清明时令饮食正是与春季养生护生相关。

清明兼容了古代寒食节俗,许多寒食节日的美食通过清明节保留下来。传统有“馋妇思寒食”之说。寒食燕、清明团、清明饭、清明茶等都是清明节日的佳品。

寒食燕是山西地方寒食清明时的节令食品,它用枣泥与面粉调和,捏成燕子形状,也称子推燕,表示纪念晋国先贤介子推。子推燕象征春阳,有驱邪保健的功效。

清明团是用青色的艾草汁染色的水磨纯糯米粉团,可以冷食。 清明的节令食品还有乌饭。清明节在南方地区吃一种特制的黑饭,明代杭州,“僧道采杨桐叶染饭,谓之青精饭,以馈施主”。明清宁波人都称为“青糍黑饭”。这种食品大约与寒食节的禁火有关,寒食在宋朝以后与清明合一。浙江黄岩人清明采芜菁和米粉作饼,称为“寒食”。广东西宁民俗每年三月,用青枫(一名乌饭木)、乌桕嫩叶浸一晚上,然后以其汁和糯米蒸饭,饭“色黑而香”。

乌饭是滋阴助阳的保健食品。据《广东民俗大观》记载,广东客家有清明饭,制作方法如下:清明前夕,从野外采集各种可食用的药用植物,如艾草、鸡矢藤、清明菜(鼠曲)、荠菜、枸杞叶等,洗净、去梗、煮熟,拌在预先浸透滤干的糯米(加适量大米)中,用碓舂成饭团,添进红糖搓匀,制成饭块蒸熟即可。清明饭因所用药料不同,风味各异,食而不腻,可作点心,也可馈赠亲友,尤为儿童喜爱。这些清明食品的原料来源于中草药,人们认为清明时节食用它们可清凉解毒,驱邪保健。

春天饮食中,不能不提春茶。清明茶是清明时节采摘的茶叶嫩芽,它色泽绿翠,叶质柔软,茶叶中富含多种维生素和氨基酸,香气四溢,味道醇厚,清明茶是饮食民俗中的养生佳品。茶人采摘春茶时,要特别的仔细,只能用指甲掐,不能以手指扯。“新火试新茶”曾是古代最流行的时尚。清明时节,无论家居还是出门在外的文人雅士,都以清明钻取的新火煮新茶。

6 贯彻环保理念,传承与更新祭祀方式

清明祭祀重在祭扫过程的严肃与真诚,仪式可以根据情况适当调整,鞠躬或叩拜因人而异,关键是“诚敬”二字放在心中,切忌潦草应付。祖先祭祀实际上是一次生命伦理的教育、感念先人功德的教育。

清明祭祀是我们的文化表达,是感恩先人、密切人情的重要方式,传统社会的一些祭祀方式,在城市化的过程中,面临调整与更新。传统的乡土祭祀是独立的家族墓地,祭祀是私人性的表达,祭品在祭祀之后由家人分享。在城市公共墓地区,清明祭扫的空间较之传统发生了重大变化,人们的祭祀活动处于开放状态,因此清明祭扫不纯粹是私人活动,而是成为公共活动的组成部分。因此,在祭祀方式上必然会出现相应的变化,传统的三牲祭品让位于果品、鲜花,纸钱鞭炮也因环境问题而大大减少。

现在很多人在清明祭扫时没有找到合适的表达方式,思想观念太庸俗,祭祀用品也越来越低俗,不是一种理性的态度。我们应该倡导祭扫中的环保理念与安全理念,尽量减少祭扫过程中的环境污染与资财的耗费。

清明节是传统节日,清明节给我们预备了祭奠先人的时间与机会,这是我们祖先为我们留下的重要文化遗产,它让当代的人们在春天停下脚本,跟自己的先辈有一个对话的机会。虽然对话的方式最好是在祖先的墓地,扫扫墓园,烧烧纸钱,跪叩几次,但现实的情况是许多人因为假期太短,或工作学习性质所限,不能回到故乡亲自叩拜,只能遥寄思念。现在由了网络技术在一定程度上弥补了这一缺憾,人们在网上献花、虚拟祭扫,在形式上也满足了部分人的心理需要。现代技术为传统节日活动提供了新的选择与途径,部分满足了人们的情感表达需要,这当然值得肯定。当然这是一种新方式,但不是所谓“更文明”的方式,两种方式是不同情况不同环境的选择。也说明传统与现代并没有天然阻隔,二者可以互通互联,关键是要养护我们心中所具有的因血缘而产生的亲密情感。清明是中国人特有的情感寄托,也是民族文明的一种传承方式。

作者简介:萧放,北京师范大学社会学院教授、博士生导师。国际亚细亚民俗学会副会长、中国民俗学会副会长、中国民间文艺家协会理事、中国人类学民族学会民族节庆专业委员会副主任。主要研究方向:岁时节日、礼仪民俗、历史民俗学、中国文化史。