四川汶川:齐心协力摘穷帽 致富路上故事多

2018-05-03 21:22:54 信息来源:发布者:isen点击量:

右边峭壁,左边悬崖,行驶在盘山公路上的小车,一路从岷江山谷直奔云端。在谨慎让行一辆对向来车后,司机师傅忍不住开口:“这不算险哩,以前的路比现在窄多了。”

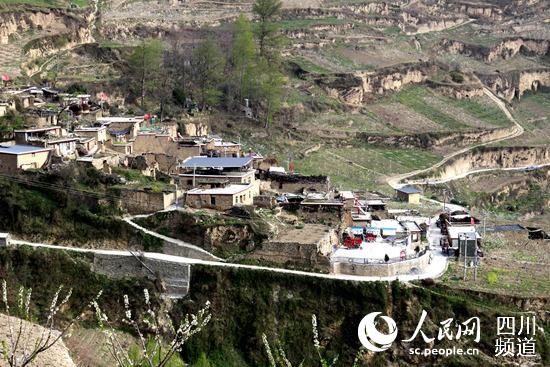

转过最后一个大弯,便到了木上村村口,只见成片的李花,把这个高半山羌寨团团包围。

图为位于高半山的木上村。(何孟书 摄)

一幢幢羌族特色房屋坐落在道路两旁,新建的文化广场和篮球场上,有三三两两的村民在休息闲谈。另一头,一些村民正在地里劳作。一幅美丽和谐乡村画卷,呈现在记者眼前。

木上村位于四川省汶川县西北部的克枯乡,平均海拔2200米,地貌以中山峡谷为主,属典型的干旱河谷气候,是汶川县最后一批拟脱贫村之一。

以前,通往木上村的道路又窄又险,村民出行极为不便,只能靠种玉米、土豆等传统农作物勉强维持生计。如今,村子不仅通了公路,还发展青红脆李产业,建了木上奔康产业园,栽种红脆李树苗近万株。这些变化,让村民们有了撸起袖子来致富的信心。

早上6点,应永建便来到自家的李子林。靠着一台手扶式小型翻土机,他要整理五亩多的土地。“累啥哟?有盼头就不累!”直到下午5点,应永建仍在地里忙得不亦乐乎。

在应永建看来,是李子产业改变了他的生活。“前年只收入了几百元,去年就收入了八、九千元。”朴实的笑容浮现在应永建的脸上。他期盼着,还有一亩正在培育的树苗,也能早日收成。

应永建的李子林旁,一位身着羌族传统服饰的老妇人正手握锄头,卖力地刨着地里的土豆。“娃娃出去打工了,我们两个老的在家里也尽力为娃娃分担些生活开支。”已经70岁的杨大娘和老伴每天都要来地里做点农活,靠种植李子和土豆,基本生活不成问题。“我们现在好着咧,国家把我们照顾得很好。”杨大娘咧开嘴,脸上洋溢着满满的幸福。

杨成树接受记者采访。(王波 摄)

不远处一座红白相间的两层羌式小楼,高高地悬挂着五星红旗。主人杨成树兴奋地带记者参观她的家。“以前家里的电器就一台黑白电视和一个电饭煲。”她说,现在家里彩电、洗衣机、冰箱一应俱全,“这是以前想都不敢想的。”

几年前,杨成树父亲生了一场大病,原本就生活艰难的一家人,日子过得更加窘迫,成了村里的贫困户。通过帮扶,杨成树种了青红脆李,部分土地则流转到村里的产业园,家庭收入不断增加。去年,杨成树家庭人均年收入13470元,摘掉了穷帽。

四亩七分地里的一棵棵李子树,就是杨成树致富的希望。望着悬挂在楼顶的五星红旗,她对未来的生活充满信心。

村民们的信心,来自于各方的帮扶和支持。2017年,在南充顺庆区的对口帮扶下,通村道路从2米多宽拓展到4米左右,困扰村民的交通问题,有了很大改善,青红脆李终于能够及时运出去了。

在脱贫帮扶力量的大力扶持下,木上村在奔康产业园栽种红脆李树苗近万株,铺设了专门的灌溉用水管道,并将产业园区交由专人负责。依托奔康产业园项目的逐步推进和实施,木上村产业扶贫已初具规模,并实现了年终集体分红。

木上村的村民并非全部居住在山上。2008年汶川地震后,在各方力量的帮助下,大部分村民将家搬到山下的聚居点,这里离县城更近,生活更加方便。

应永琼在2009年搬进了位于山下的新房。国道317线旁,一条水泥硬化路直通她家房前。

因缺乏技术、女儿残疾,多年来,应永琼一直为基本生活发愁。地震前,一家人就靠种一些土豆、玉米来获取微薄的收入,连温饱都成问题,“那个时候,就种些玉米,人吃,猪也吃。”

在对口帮扶干部的帮助下,前年起,应永琼家种上了400多棵甜樱桃树和李子树。去年,果子丰收,家庭人均年收入过万元。日子越过越有盼头!现在的应永琼和丈夫每日起早贪黑,在地里忙得不亦乐乎,“等今年甜樱桃成熟,一定能卖个好价钱。”

距映秀镇场镇几公里的黄家院村,是镇上唯一的贫困村,目前,该村贫困户已全部脱贫。记者前往探访时,见一群人正大声交谈。仔细一听,原来是扶贫干部在走村入户。

“我今年想改养猪!”53岁的村民杨朝体刚见到帮扶责任人魏银春,便迫不及待地提出了自己的想法。

无一技之长、妻子患有精神疾病、三个孩子正在读书,是杨朝体家贫困的根源。作为全家唯一的劳动力,家庭的重担都压在杨朝体一人身上。一直到两年前,一家人都全靠他在村里打点零工勉强度日。

“现在靠养鸡、干点临活,一年的收入有两三万了咧。”2016年,当地政府帮助杨朝体买了100只鸡。加上政策兜底,仅一年多时间,杨朝体就脱了贫。截至目前,杨朝体先后养鸡二三百余只,去年光靠卖鸡,他不仅还了贷款,还赚了一万多元。

杨朝体正在打理鸡舍。(王波 摄)

既然养鸡能赚钱,为何想改养猪呢?“养猪更赚钱!我想把日子过得越来越好嘛。”杨朝体想养猪,可不是养几只,是几十只。在想法挣钱这方面,他现在干劲十足。

但是,魏银春却不太认同杨朝体的想法。“我觉得还是养鸡更好。”魏银春耐心地解释,养猪一个人根本忙不过来,养殖数量达到几十甚至上百只后,在环保方面也会存在问题。

到底养啥?这成了两人共同思考的问题。

曾经的贫困户如今开口就是几十头猪,惹得一旁的村民开起了他的玩笑。“他现在存折都有好几张咧。肯定有钱!”“啥存折哟,现在都用银行卡。”杨朝体一边回应,一边进屋翻找。“你看嘛。”不一会,他就拿着一张银行卡出来。当记者问及卡内余额时,杨朝体不慌不忙地说:“1、2万还是有的嘛。”

杨朝体努力想要致富,不仅是为自己,也是为孩子。由于义务教育和相关政策支持,上初中的老大和上小学的老二的教育开销不足为虑。唯有还在读幼儿园的小儿子,开销稍大。“每个月接送小儿子上下学的车费都要300元,虽然这个钱我现在承受得起,但将来三个孩子都有要花钱的时候,我得有点积蓄才行。”说着,杨朝体望向一边,抽起烟来。他身后的墙上,一行大字格外醒目:“党的政策好,自己也要使力搞”。

随着脱贫攻坚工作的深入推进,一个一个精彩的脱贫故事在汶川这片土地上不断上演。据介绍,2017年,汶川县完成16个贫困村退出、255户750人脱贫,贫困发生率降至0.65%。今年,该县提出,完成剩余10个贫困村退出、134户403人脱贫,确保全县贫困人口脱贫不返贫。