丽水山耕 如何用四年时间做到了生态农业金名片

2018-08-17 06:21:13 信息来源:新华网 发布者:isen点击量:

嫩绿的青菜、油亮的辣椒……夏日清晨,来自龙泉市龙南乡的高山蔬菜携着露珠,进入冷链保鲜,直抵杭州华联超市的20余个蔬菜专柜。打着“丽水山耕”的品牌标识,这些高山蔬菜十分抢手。

从前,山区城市农产品品类多而散、主体多而小,形形色色的农业品牌难以在市场形成影响力和竞争力。4年前,丽水整合景宁惠明茶、庆元香菇、遂昌菊米、处州白莲等声名远播的农产精品,创建了中国首个地级市区域公用品牌——“丽水山耕”。

从“小打小闹”卖土产山货,到做大做强“丽水山耕”区域品牌,丽水人认准农旅融合这把“金钥匙”。在好山好水好空气养育之下的农产品,集体穿上了“丽水山耕”的区域品牌外衣,彰显着“生态精品农业”的真正内涵。

15日下午4时许,丽水花园小镇“丽水山耕”旅游地商品体验店,尽管已经是快下班时间,仍有游客在购物,这些有着统一标志的农产品成为来丽水旅游最好的伴手礼。

“‘丽水山耕’这个漂亮的点子是怎么想出来的?” 丽水市农业投资发展有限公司副总经理刘志龙全程参与了“丽水山耕”品牌的创立,面对记者们不约而同的疑问,他沉吟一番说道,“这不是想出来的,是逼出来的!丽水要发展,没有别的路好走,精品农业和农旅结合,这就必须要有一个大的品牌整合资源”。

“山”是丽水最大的自然特征,“耕”则是传统生产方式的体现。丽水九山半水半分田,在“好山好水好空气”的环境下以传统生态生产方式“耕作”而出的农产品,一定是“生态精品”“健康良品”。但农业企业“低小散”,农产品虽优但卖不出高价。

遂昌葫芦岗生态养殖专业合作社负责人李根媛说,过去她也有自己的品牌,“可那时候说是品牌,其实也就是个名称罢了,顾客购买前经常疑虑重重,就怕不是正宗的土鸡蛋”。

与李根媛一样,丽水很多农产品合作社负责人都遇到过这个问题:没有品牌,顾客对产品不信赖。

“从田间的躬耕劳作,到乡民的淳朴心愿,无一不让人感受到,创建一个农产品大品牌对于丽水百姓的重要性。”刘志龙清楚地记得,浙大的专家应邀来丽水考察后,曾发出这样的感慨。

2013年,丽水市成立国有农投公司,对精品农业实行生态化规划、标准化生产、品牌化经营、电商化营销。次年,丽水市委托浙江大学CARD中国农业品牌研究中心进行品牌战略规划,于9月创建了公用品牌“丽水山耕”。

刘志龙解释,“丽水山耕”由丽水市生态农业协会注册后,委托国资公司丽水市农业投资发展有限公司运营,确保了“丽水山耕”既有政府背书的公信力,又有市场主体的灵活性。

生态农产品富农

行走在丽水你会发现,无论景区景点、民宿农家乐,还是高铁站、汽车站、高速服务区,都有着风格统一的旅游地商品购物网点,这里整齐地摆放着丽水的农特产品,产品包装盒上印有统一的“丽水山耕”标识。

原价60元一只的缙云麻鸭现如今卖到了118元一只,莲都区梅献山的有机茶卖到了每斤1880元的好价……丽水百味农业品专业合作社理事长陈小方告诉记者,通过对丽水生态农产品品牌价值的提炼挖掘,再经过会展传播、体验传播,“丽水山耕”品牌在上海、杭州、宁波等地刮起一股股生态旋风。也正因此,陈小方的“三年老姜”“生态莲子”等产品加入“丽水山耕”品牌后供不应求,价格也涨了好几倍。

丽水各地开始涌现“丽水山耕”生态农产品的升级版。去年以来, 景宁坚持绿水青山就是金山银山理念,想方设法把生态优势转化为增收优势,引导农民利用海拔600米以上山地光照充足、昼夜温差大、病虫害少的特点,发展生态精品农业,实现优质优价。像畲族聚居村——三格村,因为发展高山蔬菜,去年以来人均增收3000多元。

近4年来,“丽水山耕”品牌富农成效已初步显现,数据显示,截至2018年6月底,丽水市生态农业协会会员733家,建立合作基地1122个,品牌销售额累计达到101.58亿元,平均溢价超30%。

随着“丽水山耕”品牌的发展壮大,企业产品从原来的一枝独秀走向百花齐放。许多企业通过“丽水山耕”品牌统一管理,尤其是“基地直供、检测准入、全程追溯”为宗旨的经营模式,提升了企业效益。

农旅结合有情怀

如果说传统农业注重的是农产品的“种出来”和“卖出去”,那么在丽水,“农业”两个字则被赋予了更多情怀。

“这里只是一个给游客体验的窗口,要感受真正的精品农业,丽水还有很多可以体验的地方!”丽水花园小镇“丽水山耕”旅游地商品体验店旅游地商品体验中心董事长吴华波向在场的数十位记者吆喝起来。

吴华波提到的百兴菇业也正在我们此行的采访点中。地处莲都区碧湖镇的百兴菇业,前些年投入了2000多万元进行改造,光设计费就花了300万元。现在,厂区里可观光、采摘、DIY,还能品尝菌菇美食,临走时再选购加工产品,这里取名“蘑幻菇林”。食用菌如果仅卖原材料,附加值很低,但农旅融合后,则完全不同。

如今在丽水,像百兴菇业这样的点越来越多。丽水正筹划串点成线,推出一系列个性化十足的农业观光线路,让游客既能观景又能购物。

“过去我们农发公司推‘丽水山耕’,可能更多的是从现代农业发展角度出发。现在,品牌成了丽水市委、市政府工作的焦点和核心,被放置到‘全域旅游’乃至丽水经济社会发展高度予以推动。”

王井泉感慨道,现在大家都围着农产品如何转化成旅游地商品,将“丽水山耕”作为主抓手、大平台,开始主动上门对接,整个供应链系统便马上强大起来,加盟“丽水山耕”的主体增长迅速。

做好山的文章

记者 陈佳莹

既有如镜碧“水”,又有如岱青“山”,虽是天生“丽”质,但仍“耕”耘不辍……“丽水山耕”,是全国首个在地级市层面整合全域农业资源的大品牌。

“九山半水半分田”,山是丽水最大的自然特征,山地农耕是丽水农耕最主要的生产形式。缙云烧饼传说源起轩辕黄帝时期,1000多年前惠明和尚建寺植茶,800多年前吴三公开世界香菇之源……故而“丽水山耕”,展示的是丽水农耕文明的历史渊源。

而也就是这“九山”,造就了丽水水源清澈、空气清新、土质安全的原生态环境,孕育了景宁惠明茶、庆元香菇、遂昌菊米、处州白莲等丰富的物产,造就了丽水生态精品农产品的核心竞争力。“丽水山耕”,呈现的是丽水绿色优质的精品农业。

近年来,食品安全问题频发,城市生活节奏加快,消费者越来越追求无污染、原生态农产品,这一现象折射出的是对传统农耕时代安全自然生活的向往,对重回淳朴、返璞归真的渴望。“丽水山耕”,更是对消费升级、绿色消费这一现实需求的回应。

而从区域统筹看,有了全市的农业大品牌,地方农业企业有了背书,得以在“母鸡带小鸡”的模式下茁壮成长;对整个丽水而言,这条把各类品牌资源攥成了一个拳头,统一推进农产品品牌化、标准化、电商化、金融化,帮助农民提升产品议价能力的路子,显然是推进绿色发展,加快乡村振兴的最佳方式。

莲都以“古村+古创”的模式打造民宿综合体

空心村的“复活”

见习记者 王世琪 记者 刘乐平

清山、绿水、瓯越吊脚楼,下南山村古民居群,位于莲都区碧湖镇下南山村,始建于明万历年间,为郑氏聚居地。15日下午6时许,“大江奔流”采访团记者抵达下南村,沐浴在夕阳余晖中的古村,安宁祥和,有记者惊呼:“真是世外桃源一样的地方啊!”

漫步古村,拾阶而上,记者看到一家咖啡馆,简约时尚的陈设配上古宅特有的沧桑,别有一番风味。“以前的老屋变成现在这样,做梦也想不到。”上前一问,原来这里曾是下南山村民吴菊成的祖宅,坐在焕然一新的房子里,他跟记者讲起下南山村这些年的故事。

下南山村分为新村和老村,傍山而建,错落有致,被列为省市两级文保单位。“山路不好走,山风山水也经常破坏农房。”老吴告诉记者,这间咖啡馆曾是他家的老房子,从前这里是残墙破壁。

村子环境差,年轻人也都出去打工,村里的人越来越少。2005年,政府组织村民下山搬迁建房,下南山村成了空心村。人下了山,心里的结却没解开。“我们从小在村中长大,村子再破也是我们的家。”老吴说,搬下山后,每年都会来村里看看。眼看着,山上的老屋越来越破败,无人居住很快塌了大半。

转机发生在两年前。2016年,当地政企联合,引入工商资本,通过“保护+开发+利用”,以“古村+古创”的模式打造民宿综合体,在保护古村的同时赋予古村新的生命力。联众集团看中了这批老房子,当即跟村里签下30年合约,计划投资6000万元,要将老村子改造成个性化民宿酒店。

联众集团通过村集体,从村民手里租用房子使用权。按建筑面积计算租金,每5年涨一次。其他投资经营全部由联众集团负责。政府为支持古村修复和改造,投资为古村建造基础设施,完善了水电,铺平了道路。如今,这个曾经的空心村“复活”了。

看得见山,望得见水,记得住乡愁。古村落的修复计划让老吴打起了精神。如今,古旧民房的外表下,是五星级的内饰,老吴的旧房子摇身一变变成装潢精致的咖啡馆。项目开发还在继续,联众集团董事长余学兵说,未来计划打造20余种业态,100多个客房。

下南山成了“网红”民宿村,吸引了大量游客观光、创客入驻,还成为乡村振兴的“造血泵”。“每年,我有三笔收入,房子的租金、在这里当园丁的工资以及种杨梅的收入,生活越来越有盼头了。”老吴笑着说。曾经的空心村因为古村落修复开发重新焕发了活力,下南山村汇聚了一大批返乡创业的青年,目前共有460余人回村工作。

小镇感受文艺风

记者 陈佳莹

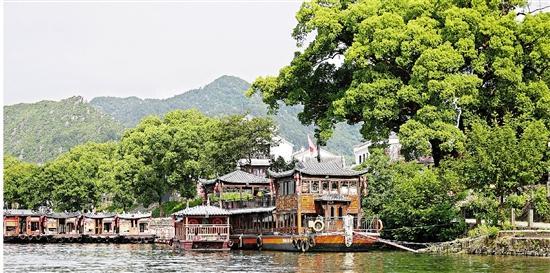

8月15日下午的丽水,烈日当头。“大江奔流”采访团一行驱车来到丽水古堰画乡小镇。“真美啊!”松阴溪从桥下潺潺而过,千年古树植于道旁,走在通济古道上,现场的记者们纷纷拍照摄影。

这里是距今1500多年的通济堰堰首所在地,更是灌溉碧湖平原三万多亩良田的活力之源。“十几年前,这里也曾有过路面坑洼、满目违建的过去,环境整治以后,水干净了,环境美了,农家乐、民宿次第兴起,成为了村民收入的主要来源。”古堰画乡管委会副主任雷建华介绍道。

要从“古堰”到“画乡”,需乘船渡河。只见江水两岸芦苇摇曳,帆影偶现,野趣横生。“现在我们正行驶在瓯江之上。目前古堰画乡小镇92.8%段面的水质常年保持国家Ⅱ类水标准。景区拥有浙江省保存最完整的生态河川景观,沿江两岸滩、屿、岛、林等自然资源与堰、港、坝、村等人文资源相互映衬,使其成为丽水巴比松油画的发祥地和‘中国摄影之乡’的主要创作基地。”雷建华说。

说话间,“画乡”所在的大港头镇到了。

刚一上岸大伙儿便被岸边的风景吸引。两位年轻的美术生正在岸边写生作画,几个穿着汉服的姑娘正向往来的游人展示茶艺……一到“画乡”,文艺气息扑面而来。

“这里正在举行小镇文化节。”顺着雷建华手指的方向,记者看到了一墙由上百幅油画作品拼接而成的巨幅画作。雷建华介绍说,文化节期间,他们发动丽水本土艺术家、艺术爱好者、游客、学生等百余人一起来共同创作,汇成了一幅极具视觉震撼力的山水拼接画。“这几天,我们还陆续举行了油画展、音乐节、创意集市等活动,丰富小镇文化节的内涵。”

正是在这番好山好水和艺术气息的召唤下,越来越多的游客到古堰画乡游玩,带动小镇旅游业的不断发展。不少小镇居民也抓住时机,在老街上开起了农家乐和民宿。

走在小镇上,记者碰到了香樟水桥的老板娘谢大姐。“过去我们只知道到外地去打工。2005年,当地政府号召我们搞农家乐,带我们去武义等地参观学习。3年前,村里又动员我们把农家乐升级成民宿,可不,我们又重新装潢设计了12间房,游客来了吃得好住得也好。”谢大姐告诉记者,她和丈夫、女儿一起经营农家乐和民宿,每年的收入能达到七八十万元。

据介绍,古堰画乡小镇核心区居民人均收入已从2005年的3000多元增至如今的3.5万元,增幅达10倍;小镇及周边农家乐、民宿等休闲业态经济收入更从2010年的190万元增至7200万元,增幅达38倍。