造楼越多生孩越少 全面放开生育有用否?

2019-12-18 19:44:39 信息来源:发布者:艾森新闻网点击量:

一个有意思的现象:造楼越多,造人越少。高度世界排名前100位的已建成摩天大楼,分布在10个国家或地区。这10个国家和地区的粗出生率水平全部低于世界平均水平。

建设的摩天大楼越多,反映在一定条件下,政府的非均衡发展模式越显著,经济集聚越加速。经济集聚过程中,带来经济因素和社会环境的激烈变化,就会在改变民众的生育观念。

孩子虽不像市场商品那样有明确的市场价格,但却可以有“影子价格”,来表现家庭抚养孩子的“机会成本”。而民众的生育行为,又是一种外部性很强的行为,面临着公共资源的竞争和获得“市场收益”的多少。这就导致在不同阶段,将生育视作是购买“耐用生产品”、“耐用消费品”还是“奢侈消费品”。

如果把孩子视作“耐用消费品”,那么与购买汽车一样,生娃也需要支付相应的“购置费用”(夫妻结婚)、“保养费用”(居住养育)。而更值得关注的是,生娃后的“保养费用”是在不断上行的。

若是将孩子视作“耐用消费品”而非“耐用生产品”,那么“全面放开生育限制”的单个政策,只是在政策上做“松动”,表明积极态度。但解决问题的核心,是要抬升民众的生育欲望,这就需要综合政策体系来支持,尤其要防止“大城市病”,降低居住、教育、医疗等成本,至少不能让生娃变成购买“奢侈消费品”。

造楼越多,造人越少

近日,有媒体消息宣称,“到2019年11月17日为止全国出生人口1016万,距离2019年结束还有一个多月,按今年的月出生人口,剩下的一个多月预计新出生的婴儿不到100万,那么2019年的出生人口约为1100万。”

也有学者根据国家统计局公布的年出生人口数据,以及《中国卫生健康统计年鉴》公布的全国住院分娩活产数,提出“如果国家统计局公布的2018年的出生人口1523万是准确的,我们认为2019年的出生人口不太可能跌到1200万以下。反之,如果2018年的实际出生人口像《中国卫生健康统计年鉴》的表格8-4-2显示的仅有1362万,那就不能排除2019年的出生人口只有(甚至不到)1200万。”

其实,无论2019年出生人口是1200万以上,还是1100万左右,出生人口向下的趋势是毫无疑问的。根据现有数据推算人口出生数量,可能是人口学,尤其是人口统计学的范畴。而本文尝试换个视角,从经济学的范畴,来探讨人口出生减少的趋势性特点。

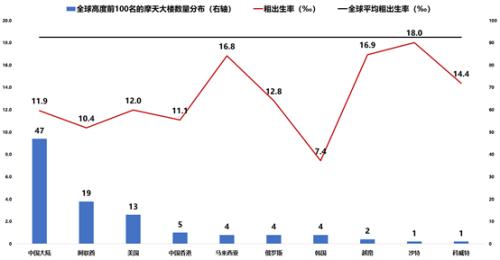

结合联合国公布的《2019年世界人口前景》报告和CTBUH全球高层建筑数据库公布的高度世界排名前100位的已建成摩天大楼数据,可以发现很有意思的特点,这100座摩天大楼分布在10个国家或地区,而这10个国家和地区2019年的人口粗出生率(一定时期内,通常指1年,平均每千人中出生人数的比率;反映一定时期内人口的出生水平)均低于世界平均水平。

例如中国、阿联酋、美国所拥有的摩天大楼数量,均超过10座,而人口粗出生率也只有10-12‰的低位水平。中国与美国接近,但令人意外的是阿联酋,人口粗出生率竟较中国还低1.5个百分点。

世界最高100座摩天大楼所在国家或地区的粗出生率

来源:高层建筑和城市人居理事会(CTBUH)全球高层建筑数据库,联合国《2019年世界人口前景》报告,中泰证券研究所

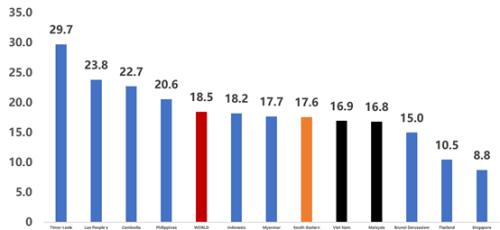

这十个国家或地区中,有三个国家的人口粗出生率看似较高,接近全球平均水平,包括东南亚的马来西亚、越南和西亚的沙特,但如果一比较这三个国家所在区域的情况,就会发现,他们的粗出生率水平较所在区域明显偏低。

东南亚:越南与马来西亚的粗出生率水平仅高于文莱、泰国与新加坡

来源:联合国《2019年世界人口前景》报告,中泰证券研究所

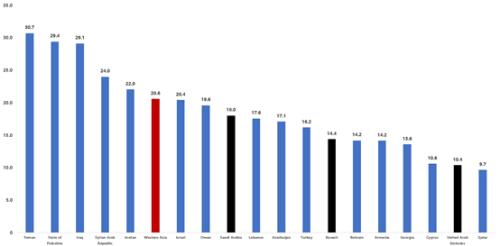

西亚:阿联酋粗出生率倒数第二,沙特与科威特呢?

来源:联合国《2019年世界人口前景》报告,中泰证券研究所

总的来看,这十个国家或地区,拥有目前世界最高的100座已建成建筑,但这些国家或地区的粗出生率水平,无论是与全球平均水平相比,或是与所在区域相比,均明显偏低。尤其是韩国,最高的100座已建成建筑中,拥有4座,首尔的乐天世界大厦排名全球第五,但人口粗出生率水平已经非常严重了。

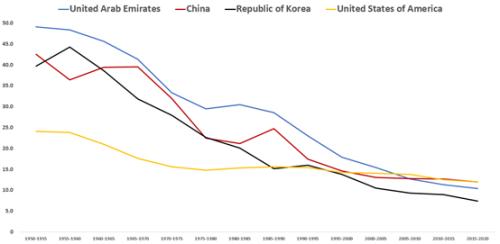

根据韩国统计厅最新数据显示,今年第三季度,韩国的新生儿总数和生育率均创下历年同期最低水平,继去年是全球唯一一个生育率跌破1.0的国家后,今年可能创下更低纪录。

中国、阿联酋、韩国、美国的人口粗出生率(1950-2020)

来源:联合国《2019年世界人口前景》报告,中泰证券研究所

高楼越多反映非均衡发展:越可能将孩子视作“消费品”而非“生产品”

上面只是选择了部分国家和地区,用摩天大楼数量与粗出生率之间做了一些简单对应。但可以尝试用经济学来解释这个现象。

生育作为一种生物过程,理论上一个妇女的最高生育力(不实行任何限制)能够达到15-20个孩子。但这种最大的生物潜能,无论古今,都没有在绝大多数人群中实现过。这说明,生物因素只是给生育提供可能,但要把可能变为现实,还受到社会经济环境因素的制约。

而我认为,建设的摩天大楼越多,反映的是在一定历史条件下,政府通过非均衡的发展模式,将资源向城市集中,经济向心发展到极限状态的一种外部显化。经济向心的发展过程中,必然带来经济因素和社会环境的激烈变化,就会在不同阶段改变民众的生育观念,经济向心程度越高、生育欲望越低。

孩子是家庭内部父母生产的“家庭品”,孩子虽不像市场商品那样有明确的市场价格,但却可以有“影子价格”,通过影子价格来表现家庭抚养孩子的“机会成本”。而民众的生育行为,又是一种外部性很强的行为,面临着公共资源的竞争,进而获得“市场收益”的多少。这就会导致在不同阶段,将生育视作是购买“耐用生产品”、“耐用消费品”还是“奢侈消费品”。

可以分三个阶段来解释:

第一个阶段,将孩子视作“耐用生产品”:在经济比较落后的阶段,生育一般是个人收益大于个人成本(或者家庭收益大于家庭成本),但小于社会成本的行为。也就是说,民众生育得越多,就能够越多抢占公共资源,使自己获益更大。如果没有政府行政行为的介入,“多生”将会成为个人(或家庭)的理性选择,生育类似于家庭拥有“耐用生产品”的过程。

第二个阶段,将孩子视作“耐用消费品”:当经济发展程度到了一定阶段,例如发达的市场经济社会,往往是通过非均衡发展模式,通过将资源向城市倾斜,带动经济的增长。伴随着经济实力增加,例如建立了社会保障和保险制度,为了赡养老人而生育许多孩子的好处减少,这促进了生育率的下降。

因此,通过抚养孩子抢占公共资源的目的会逐步淡化,而转变成希望从孩子身上获得精神收益或心理满足。尽管把孩子看作耐用消费品与其他耐用消费品(如汽车、空调),在心理收益或效用上是有差别的,但都是满足消费者的心理。

第三个阶段,将孩子视作“奢侈消费品”:伴随着非均衡发展模式,资源在向城市集中的同时,抚养孩子的“机会成本”也会被相应推高。例如义务教育和上大学越来越普遍,在拉长教育年限提高人口素质的同时,也提高了家庭养育孩子的成本。

另外,养育孩子或生育更多的孩子,尝尝意味着家长放弃获得更赚钱的职业或收入流。因此,即使有政府介入,民众也会去衡量收益与成本,当收益小于成本时,理性的民众也不会倾向于“多生”。这个阶段生育及抚养孩子,则相当于购买“奢侈消费品”。

要警惕生育成本“被推高”的挤出效应

耐用消费品往往是指那些购买之后使用寿命相对较长,可多次使用的消费品,由于购买次数较少,因而导致消费者的购买行为和决策更加慎重。如果把孩子也视作“耐用消费品”,那么与购买汽车一样,生娃也需要支付相应的“购置费用”(夫妻结婚)、“保养费用”(居住养育)。而更值得关注的是,生娃后的“保养费用”是在不断上行的。

先是居住费用。按照WIND公布的数据,截至2019年10月,一线城市居住价格为4.1万元左右。根据国家统计局2019年7月31日公布的《建筑业持续快速发展 城乡面貌显著改善——新中国成立70周年经济社会发展成就系列报告之十》报告,2018年城镇居民人均住房建筑面积39平方米。

简单计算,一线城市家庭每增加一个人的住房成本在160万元左右。2018年北京、上海、广州、深圳四个一线城市,城镇居民人均可支配收入大致在6万元附近,按夫妻两人算12万元。那么增加一个人,所需要花费的住房成本,相当于夫妻两人13年的可支配收入。

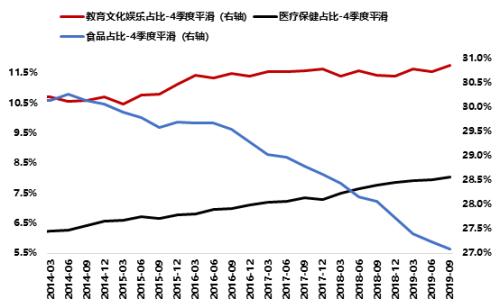

另外更值得关注的是教育文化与医疗卫生的费用。根据国家统计局公布的城镇居民人均消费性支出分类数据,可以很明显的看到,食品占比持续下降,应该不存在由于吃饭困难养不起娃的情况。但教育文化娱乐支出与医疗保健支出在居民消费支出中的占比持续提升,这两块成本的抬升与生育欲望也密切相关。

城镇居民人均消费性支出分类占比

来源:WIND,中泰证券研究所

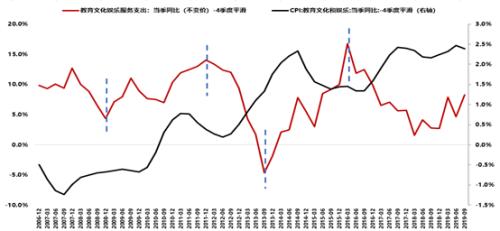

由于消费支出是由“量”和“价”组成的,同样花100块钱,不同的价格对应着不同的消费量。因此,尝试做个“量价”拆解,可以发现,居民对教育文化娱乐和医疗保健的“消费量”是在区间内波动的,但价格的上行,推动了教育文化娱乐与医疗保健支出在居民消费支出中的占比“被动提升”。

教育文化娱乐服务支出的“量价拆解”

来源:WIND,中泰证券研究所

现阶段,教育文化娱乐的价格增速仍然保持在高位,这就意味着,家长在为孩子购买教育资源上,要支付越来越高的价格,即使“消费量”不增加,但实际的负担仍然是在加重的。而医疗保健支出价格的回落,或许跟2018年以来国家医疗保障局推进的药品带量采购有密切关系。

医疗保健支出的“量价拆解”

来源:WIND,中泰证券研究所

若是将孩子视作“耐用消费品”而非“耐用生产品”的角度来观察,粗出生率水平的降低,是在城镇化乃至城市化导向过程中,民众对“收入与成本”综合考量后的必然结果,城镇化水平越高,越会挤出民众的生育意愿。从这个角度讲,“全面放开生育限制”的单个政策,只是在政策上做“松动”,表明积极态度。但解决问题的核心,是要抬升民众的生育欲望,这就需要综合政策体系来支持,尤其要防止“大城市病”,降低居住、教育、医疗等成本,至少不能让生娃变成购买“奢侈消费品”。