46万一平 谁买走了北京天价学区房/图

2016-03-03 13:38:50 信息来源:新华网发布者:艾森网点击量:

新华网3日文章,原标题:这间只能放下一张床的屋子,卖了530万...全文如下:

西城区文昌胡同的一处学区房。图/易方兴

11.4平米,530万。

每平米46万的单价创下了近期学区房单价的记录。

这座房子,不,应该说是这间房子,在北京西城区文昌胡同的深处一个杂草丛生的院子里。神秘的买房者以相当于20公斤黄金的价格,买下了这个仅能放下一张床的屋子,为了孩子能就读北京实验二小。

“太疯狂了”,关注学区房8年的迟语(化名)也被这个价格吓到了。

他在一个专业咨询的app上,给自己贴了一个“择校专家”的标签。在过去的111天里,这个北邮的教授,一对一的指导了45名学员,如何挑选学区房。

他忘不了那些家长热切的眼神。虽然他的咨询题目叫,“如何理性的挑选学区房”。但实际上在这个市场上摸爬滚打的家长们,理智已经被消耗的差不多了。

这是一场旷日持久的战斗。

某房产中介网站发布的学区房价格

血拼起跑线

迟语对那通只打了五分钟电话的咨询者印象深刻。

对方问了一个问题,这个房子能不能上宏庙小学。迟语说,如果政策不变,应该没问题。

电话挂了。

迟语再拨过去想要继续,对方说不用了。刚刚已经把房子签下来了。15万一平。

除了这种有钱任性的家长,更多的家长在咨询中更多透露的是重压下的犹疑。

一对工薪阶层的夫妇孩子刚一岁,准备努一努,卖掉房子再借钱,凑200万的首付买西城区的学区房。但总觉得战战兢兢,怕被生活压力压垮。夫妻两个人的月收入3万,月还贷2万多。两个人也很坦诚,以后的生活估计要靠双方老人接济。

他们一遍遍问迟语这样值得吗?其实也是在问自己。

买,对不起自己。不买,对不起孩子。生活被过成了非此即彼的选择题。

迟语跟这些家长聊天,常常会想起自己买房的经历。他理解家长“我要给你最好”的心态。

他也是过来人。

他住西城区,小区划片的却是他心目中“最差小学”。平房校舍,年久失修,校门口乱得像个大菜市场。他不愿意儿子上这样的小学。他的家距离上班的北邮有6公里,他以6公里为直径,在地图上画了一个圆圈,圆圈里的50多所小学都是他的调查对象。

最终他选择了20所学校,用了一年的时间去调研。

他用的是最笨的方法,放学时间到小学门口去堵家长,问他们学校怎么样,升学如何,老师负责吗,食堂怎么样?

选定了学校,再花了一年的时间去买房。好几次,他直接敲小学附近房子的房门,被人当中介推了出来。

最终他以每平米4万的价格,买下了一间50平的老房子。

拿到房本的那一刻,迟语脑海里只有三个字,“解脱了”。他靠着这段经历,慢慢成了一个学区房的专家。

正是有了这段经历,迟语能体会这些家长所有的纠结。

他能理解,还没领证的90后就找他咨询学区房的未雨绸缪。也理解那些怀揣着几百万,以为能全款买个学区房,最终却发现还不够首付的家长的沮丧。

结婚、生子、学区房,成了新的人生三件大事。一切为了孩子。

在北京,历史经验反复验证着,“越晚越吃亏”,现实经验中又看到了学区房的不断跳涨,越来越多的家长被裹挟了进来。

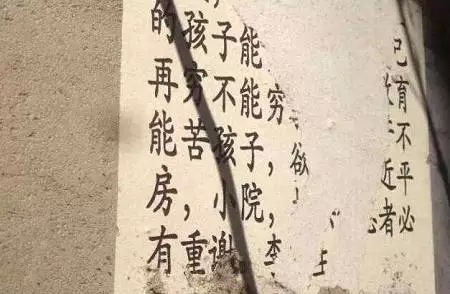

一张求购学区房的广告。图/易方兴

请你想想当年的孟母

买了学区房之后,迟语依然在不断的收集学区房的资料。他因此成为北邮教师圈里的择校通。

迟语渐渐明白了一件事情,学区房是刚需,特别是对有一定积蓄的中产阶级来说尤其如此。越来越多的人希望能给孩子一个更好的环境。

别人的孩子可以,我的为什么不行?

迟语接待过一对90后的情侣。两个人还没有结婚就来咨询买学区房。

他们说,最开始想的很理想,觉得有学上就行,关键是培养孩子的学习习惯和品格。但禁不住身边人的议论,最终决定“早买早安心”。

就职于北京一家媒体中层的张钰(化名),她与她的四名大学同学组建了一个“找房群”。准备加入学区房的抢夺战。

张钰说,其中一个人本来是很无所谓的。买也行,不买也行。

其他三位同学就给她列出了北京市教育部门2009年的统计数据。海淀区10所名牌小学教育事业费用支出平均为3300万以上,而普通小学的平均教育支出不到1000万;中级以上职称的教师中,名牌小学平均每所有113人,而普通小学只有27人。

数据的冲击力是巨大的。随后张钰又告诉这位同学,只有进好小学,才能进好中学,好大学,才能找到好工作。

她们还拿出了经典的劝说用语,“想想当年孟子的母亲”。

在这个选购学区房的群体中,为了先贤孟子的读书而三迁其居的孟母,似乎成为了家长们最具说服力的精神偶像。

“孟子的母亲都这样了,我们还有理由不为孩子找一个好的小学吗?”张钰说。于是,那名本来不愿意找学区房的同学,也开始加入了寻找学区房的漫漫征程。

一年前被买走的40万一平米的学区房内部。图/易方兴

天价背后的荒凉

2016年开始,学区房突然跳涨。这给找学区房的家长又添了一道门槛。

很多人都遇到了业主的临时涨价和跳单。预算不断增长,买到的房子却越来越差,很多人被迫选择总价低的平房和半地下室。

这是稀缺资源的优势。

在迟语的印象中,北京学区房的概念刚开始火起来的时候是2010年。

2010年,与往年“小升初”政策变化最大的是,当年北京所有知名中学、大学附中都将首次全部参加“小升初”电脑大派位。

在这之前,类似北京四中这样的名校,根本不参加派位,但这个政策出来之后,北京四中也要招收片区内派位的学生。根据划片的方式,学区房的概念兴起。

一旦房子被划分到片区内,“那就是坐等升值。”迟语说。

学区房彻底火起来的时候是2014年,北京市开始全面取消共建入学,所有学生都必须就近入学。

“这意味着以后孩子要上好小学,如果你不在学区内,只有买学区房一条路。”迟语当时就担心,虽然官方的本意是推行教育公平,但客观上其实助推了房价。

如今,迟语的担忧成了现实。

不断的有天价学区房的纪录被刷新。46万一平的天价房出现在今年2月份。文昌胡同口链家地产的业务经理刘先生卖出一套11平米的平房,总价530万,每平米约46万,是近期学区房交易的最高纪录。

位于西城区的文昌胡同,东到佟麟阁路,西到闹市口大街,位于西城区的“腹地”,长度仅有约400米,这条不起眼胡同因胡同西侧的北京市实验二小而闻名,而北京市实验二小,则是北京市乃至全中国最好的小学之一。

如此天价的学区房究竟是什么样子?

在一处已经出售完毕的学区房平房,推开破败的院门,是一处不到60平米的拥挤的四合院,其中被分割成了5间房,每间房子不到15平米,这每间房子经过拆分后,都具有独立的产权。

这座犹如废宅一般的院落没有任何生活的气息,唯一的作用仅仅是提供入学名额。透过斑驳的窗户,垃圾与杂物堆满了房间,有的地方甚至长出了杂草。

中介刘先生说,“买这样的房子的人,本来就不是为了住,甚至连出租都懒得租,只是为了孩子能上学。”

而在胡同口,随处可见求购学区房的广告贴纸。在院墙上,张贴的一则“求助信”上写着,“我是本地人在附近工作,但是户口在郊区,眼看小学快到上学的年龄了,但是没有户口,没有上学名额,无奈贴条向各位邻居求助,家中有空房,欲出售的邻居多多帮忙,我能出高价并是全款,面积不限,只为落户口。”

像这样想买平房学区房的极端情况的购房者,迟语并不推荐,在他看来,这种没有居住功能的高价平房,有很大风险。

如果小学要求有入户调查,“可以说一查一个准”。这种房子不适宜孩子居住,如果到时候不准入学,得不偿失。

“这种平房变成的天价学区房,本身就是一种扭曲的产物。”迟语说。

北京实验二小的学生们放学回家。图/易方兴

被牺牲的生活

还是有人愿意接盘。

在天价学区房的作用下,一些家长的心态开始发生变化。价格变成了一个数字。

上周末看完西城区一处学区房的张钰渐渐习惯了动辄十几万一平米的报价。看完了学区房,她突然感觉北京普通房子真是白菜价。

今年刚买下海淀区翠微小学的学区房的张宁也是这种心态的“受害者”之一。

他一咬牙,花了全部积蓄外加银行贷款,再加上四处找亲友借钱,才买下了一处“老破小”。“老破小”是学区房圈内的名词,意味着那些建筑年代久远,又老又破又小的房子。

如今,他们一家三代挤在一处40多平米的屋内,“连早上上厕所都要排队。”

家长们购买学区房后牺牲的生活质量是显而易见的。

曾在丰台区生活的张钰说,每到开学的季节,丰台区的大户型都被成批的出租。这些房子业主则为了孩子,到西城、海淀去租房子住。

一些家长学会了“苦中作乐”。在网上的学区房买卖的论坛中,除了讨论学区房和小学的选择之外,有些家长还在分享自己在“老破小”中居住的心得。

一名网名为“大未小未”的家长,发挥了自己学设计的才能,将自己购买的使用面积为63平米的老旧学区房,硬生生改造成为了4室1厅2卫。被回帖的家长们称为“人才”,受到众人追捧。

但也有家长觉得无奈,“装修好有什么用?”卫生间漏水、保温效果不好,老破小墙板太薄,早上都能听到楼上老头起床在屋里走来走去的脚步声。

即便如此,张宁依旧不后悔。“既然选择了在海淀买学区房,就是打算要好好拼孩子。”虽然他的孩子目前只有一岁,但他已经计划给孩子上英语、奥数、钢琴等多个辅导班,提升孩子未来小升初的竞争力。

付出的越多,希望得到的回报往往越大。

似乎,从血拼学区房的那一刻起,家长们就开始了比拼,这种比拼将一直持续到孩子很久很久以后的未来。

根据北京市教委的统计,2010年以来,北京市适龄儿童少年人数每年平均递增2万人,年均增长20%。照此速度,预计今后五年全市小学在校生规模,将增长至2019年的103.4万。

而与此同时,教育资源却显得捉襟见肘。

全国人大代表、北京教育科学研究院的吴正宪曾经调查后发现,目前北京小学的师资力量奇缺,一些学校的在编专职老师需求缺口高达47%。

在迟语看来,不均衡的教育资源分配,才有了疯狂的学区房市场。而所谓的择校专家,也不过是这种市场下,梳理信息的人。

迟语曾经拒绝过一些咨询者。在他看来,那些咨询者太盲目了。他也常常会劝一些咨询者量力而行。

但他实在不知道,这样的劝说是否真的有效。

学区房的背后是“中国式”教育的窘境

家长被学区房绑架,学区房被教育绑架,这是“中国式”教育的无奈。

中国教育资源的空间分布不平衡加剧了这种矛盾。由于历史原因,教育资源的配置多按行政级别,比如全国重点,部署、省属、市属大学等,构成一种金字塔形的结构。教育资源对“重点”学校的投入和倾斜产生马太效应,垄断优势资源的“重点学校”生源越来越旺,越来越多的人慕“名”而来;“普通学校”则与巨额的政府拨款擦肩而过,日益式微,少人问津。由此衍生出一系列附带问题,例如“名校情结”、“就业歧视。”

教育的本质是公平,教育资源的均衡化也是教育公平的应有之义。地方政府与教育部门应从保证更多人公平教育权利的大局出发,改革教育评价手段、淡化升学率宣传,建立科学、合理的教育评估体系;优化教育教学资源配置,缩小地区、校际差距,营造公平的教育氛围。只有这样,教育发展才有望走出“数字化泥沼”,天价学区房方可能回归理性,教育方能回归正途。

从另一个角度讲,学校好不好,老师教学水平怎么样只是影响孩子成绩的诸多因素之一,自身对学习的兴趣与动力也许更能左右他的成绩。学区房对于一个学生成才的影响是不能被量化的,没有人能够保证买了学区房,进入重点小学、重点中学学习的学生,之后的人生一定比在一般学校接受教育的学生成功。

知识当然可以改变命运,但是,获取知识的途径并不唯一,家庭教育是历来中国教育中最为缺少的一个部分,很多家庭主要还是寄望于名校,将孩子交给学校。其实,家长本身就是孩子的老师,不要盲从名校,合理规划教育支出与教育理念,理性看待学区房问题。